论文:琼北滨海旅游带旅游生态适宜性评价 —以海口滨海旅游区为例研究生毕业论文(引用注明出处) 二维码

11

来源:原创 琼北滨海旅游带旅游生态适宜性评价 ——以海口滨海旅游区为例

张明湖,指导老师:谢跟踪 (海南师范大学地理与旅游学院,海南海口 571158) 摘 要 第一章绪论 1.1 研究背景与研究意义 2010年1月底,国务院发布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》[1],提出要把海南建设成我国旅游业改革创新的试验区,国际旅游岛建设上升为国家战略,引发了海南岛新一轮房地产以及旅游开发热潮[2]。 经过20多年的发展,海南旅游已经逐渐形成了“两点一线”的格局[3]。“两点”指的是最南部的三亚市,和最北部的省会城市海口,“一线”所指的则是东线高速公路沿线地带。三亚拥有海南最典型的“3S”(阳光、海水、沙滩)旅游资源,开发并逐渐形成了以南山、天涯海角等为代表的许多著名景点;而东面沿海东线高速路沿线地带,被称为“椰树海岸”[4],是海南旅游的黄金走廊,拥有博鳌亚洲论坛、兴隆侨乡等垄断性旅游资源,在海南旅游格局中占有重要的地位。相比较而言,作为北部一极的海口市,一没有垄断性旅游资源,二没有像南山、天涯海角这种著名景点,其未来发展的“亮点”只能是地理区位优势、省会优势以及良好的生态环境优势,非常适合发展生态旅游、商务旅游、运动休闲旅游和都市旅游,具备旅游国际化升级的良好条件[5]。本文试从土地生态适宜性研究的角度,对研究区的土地利用适宜度进行评价,为区域旅游开发提供有益参考。 近年来,海南旅游业得到了长足的发展, 但是也面临着严峻的问题。刘小航等指出,海南旅游开发中目前存在的主要问题包括:生态环境遭到破坏、旅游景观压力过大以及行业经济效益低下等[6]。以海口市及其近郊区为代表的琼州海峡沿岸带(琼北滨海旅游带),是海南省人口最密集,经济最发达的地区,属于海陆两大生态系统类型的交界处,是海洋生态系统和陆地生态系统的接合部,也是生态脆弱区[7],土地利用势必会对环境产生较为明显的影响,可以用土地生态适宜性评价来衡量。土地适宜性分析意在根据人类要求、意愿或一些未来活动的预测而确定土地利用最适合的空间模式[8-10];城市土地生态适宜性评价是土地生态适宜性评价的分支,属于宏观尺度的研究领域[11],主要应用领域在于城市规划、景观规划和环境影响评价[12-14],其目的在于协调城市发展和环境保护之间的关系[14]。旅游用地适宜性评价是土地适宜性评价的一种,而它又与旅游资源评价并无本质区别[15]。海口市滨海旅游区就是海口市城域及市郊范围,主要为城市居民、游客提供休闲娱乐场所,同样也适用于城市用地适宜性评价方法。 研究区处在琼北经济、政治、文化中心,又是交通枢纽,此外,优越的生态环境也为其旅游产业发展创造了良好的基础条件,如何把优势转化为产业发展的动力,提升旅游目的地形象,加快旅游业发展,是当前的研究热点。因此,本研究基于GIS和遥感解译技术,应用土地生态适宜性评价方法,从旅游开发的角度对研究区的土地利用进行分析,把整个研究区域划分为非常适宜、适宜、不适宜和很不适宜四个区,并结合实地调研,对区域旅游开发状况进行评价。在此基础上,探讨国际旅游岛战略下,海口如何发挥省会优势,加强区域合作,整合区域资源,在保持良好生态环境的前提下,合理调整产业布局,加速旅游产业发展,塑造良好的旅游目的地形象,提升区域旅游地位,扭转“南重北轻”的不平衡格局,为实现海南国际旅游岛战略奠定重要基础。

1.2 生态适宜性研究概况 旅游生态适宜性研究属于土地生态适宜研究的一个分支,但是由于这方面的研究开展的较晚,目前没有明确的定义;因此,国内外关于土地生态适宜性评价的相关概念、研究理论以及研究方法,对于本研究具有重要的指导意义。

土地生态适宜性的概念最早是由美国景观建筑师McHarg提出来的,在其1969 年出版的《设计遵从自然》一书中他提出土地生态适宜性指由土地内在自然属性所决定的对特定用途的适宜或限制程度[17-18],创立了近代生态适宜性评价的理论方法基础[18]。在许多设计师的努力下,特别是GIS的辅助使用使生态适宜性从单一的评价体系发展成多种新的评价体系[19-28],它可以为城市规划的用地发展策略、功能布局和生态功能分区等提供科学依据。用地适宜性评价在我国城市规划、土地利用规划中已有广泛的应用[29-31],结合新兴的GIS技术,已经成为现代城市规划、区域规划、旅游规划、资源保护和景观规划等领域中极为重要的分析手段[32-39],在农业[40]、林业[41]、牧业[42]等方面也有应用。 国外城市土地生态适宜性评价经历了三个主要阶段:第一阶段,开始于20世纪70年代初期,联合国教科文组织大会提出了“生态城市”概念[43],标志着土地适宜性评价从农业领域扩大到城市规划领域,并且首次引入了生态学的相关理论;第二阶段,联合国80年代提出MBA计划[44],使得生态学理论成为城市规划的指导理论,城市土地生态适宜性评价开始在成为研究热点,并在居民区选址等领域取得了应用,但尚未从城市发展角度进行研究;第三阶段,20世纪90年代初至今,土地生态适宜性评价理论逐渐成熟,应用也日益广泛[45]。该时期土地适宜性评价的主要特点是系统化研究思路逐渐形成,协调和优化城市发展与生态保护之间的关系成为生态适宜性评价的最终目标,正朝着综合化、精确化和动态化的方向发展[46]。旅游生态适宜性研究也诞生于这一时期,其主要特点就是通过对旅游土地利用的适宜性进行研究分析,可以指导旅游规划。 随着计算机技术和“3S”技术的快速发展,基于GIS 技术的土地生态适宜性分析方法逐渐成为该领域的主流[46]。GIS强大的空间数据处理与分析功能,使其替代了传统的研究方法成为研究主流,诞生了计算机辅助叠加制图方法[47];在土地生态适宜性评价中引入多指标决策方法(MCDM),并与GIS相整合,极大地提高了传统地图叠加方法在土地生态适宜性领域的应用[48],这种方法又包括了多目标决策法[27][49]与多属性决策法[50];近年来,人工智能和GIS相结合成为土地生态适宜性评价新的热点,这些应用方法包括:模糊逻辑技术[51]、人工神经网络技术[53-54]、遗传算法[55]及元胞自动机技术[56]。此外,还有一些研究方法被用于土地生态适宜性研究指标选取以及权限确定,如:层次分析法[57],主成分分析法[58],专家赋值分析法[59]等。

在我国近年来权威收录的《中国学术文献网络出版总库》中,分别以“生态适宜性”与“GIS”等热点关键字进行组合,共搜索到相关文献数为87篇,搜索结果如下表1-1。 表1-1 学术网总库文献搜索结果统计表

表1-1可以看出,国内生态适宜性研究热点主要集中在生态适宜性的研究方法方面,其占的总搜索结果比重达到46%,这说明我国生态适宜性评价研究起步比较晚,主要还停留在研究方法的探讨阶段;生态适宜性与GIS关键字组合,占总搜索结果28.7%,表明随着GIS技术的快速发展,为生态适宜性研究提供了高效的研究工具,并且使得分析决策向着可视化发展,成为生态适宜性研究的热点;表中还显示,生态适宜性研究在旅游领域的应用已经取得了一定的成果,相关论文达到13篇。“其中学位论文”统计数据所体现的是深层次研究所占的比重,可以看出,结合GIS的生态适宜性评价方法优越性明显,在许多应用研究方面被广泛采用。 从搜索结果来看,我国相关领域研究成果还比较有限,最早的文献是1992 年马大明、孟令尧发表了有关承德市城市用地生态适宜性研究;此后一直到2003 年有关城市土地生态适宜性研究成果很少,仅有4 篇文献。此后,受国外研究应用的影响,尤其GIS等新技术的引入,为生态适宜性研究带来了新的发展[60],研究领域也从城市规划逐渐扩展到旅游、景观、选址分析等方面,从2004 年到2007 年4 年间,相关研究文献共有27篇,占总文献数量的31%。我国关于土地生态适宜性评价的基本定义、基本原理及方法方面的探讨研究不多,大多数是直接引用国外的相关理论。此外,由于土地生态适宜性研究尚未成熟,国内许多研究指标体系并不一致,缺乏可比性,研究的主观性也比较强。如:陈昌勇等在沈阳的土地生态适宜度研究中,选取了坡度、pH 值、地基承载力、土壤有机质、地表水、水土流失、植被多样性、景观价值因子[61];赵珂等在安阳市的土地生态适宜性研究中采用的是水土流失、土地沙化、森林覆盖率、地质灾害易发性、地形地貌、水环境质量、大气环境质量、土地质量指标[62];梁涛等则自然、经济、社会三大类因子的复合指标,采用层次分析确定权重方法进行了江西萍乡市生态适宜性评价[63]。针对研究指标不一致问题,国内也有学者对指标选取的方法、原则进行了分析和总结,如:梁涛等提出了生态适宜性评价指标体系建立四大原则,即系统性、主导性、因地制宜、可操作性原则[64]。旅游生态适宜性与GIS相结合,国内研究成果不多,有:邬彬分析了GIS在旅游规划生态分析中的优势,并以重庆市黄瓜山旅游区为例对基于GIS的生态分析方法和步骤进行了研究[65];但是在建设用地及农业生态适宜性方面,采用GIS方法的研究成果较多,如:杨敏对基于GIS和模糊算法的土地适宜性评价模型进行了论述,并以峨眉山市为例应用GIS空间模糊叠加方法对其土地生态适宜性进行了研究[66];朱虹分析了工业园地的生态适宜性特点,采用GIS叠加分析法,以大连市七贤岭产业化基地为例进行工业园地生态适宜性模糊分析[60];岑湘荣分析了城镇建设用地体系结构特点,对其评价模型、评价方法指标体系搭建、指标量化及权重赋值等进行了探讨,以三江侗族自治县为例,对城镇建设用地生态适宜性进行了评价[67]。在研究方法上,国内学者也有不少成果,如:石纯等(2003)对居住区生态适宜性指标进行了分析研究[68];陈云峰等以镇江新区为例,分析和论述了突变级数法在生态适宜度评价中的应用[69]。 随着我国城市化进程的加快、城市决策者对城市生态环境的日益重视,为实施城市的可持续的发展战略城市土地生态适宜性评价会进一步成为研究的热点和前沿。与国外类似,GIS与RS等的技术手段的逐步成熟,为我国学者的土地生态适宜性研究提供了全新的研究工具,在城市规划、旅游规划、选址分析等许多领域取得了应用[65]。

国外学者对于土地适宜性评价的方法、以及需要解决的核心问题较为关注。由于土地系统内在的复杂性,对其土地适宜性评价难以全面准确地反映真实适宜程度。土地适宜性评价的各种方法,如计算机辅助制图、多指标决策及人工智能等许多方法,各有其优越性,但是并非适用于所有的研究,应该评估对象和评估目标进行选择,同时还需要注意时间和空间尺度的问题[46]。这些关注及争论促进了相关理论的发展。 土地生态适宜性研究作为地理科学研究领域的一个分支,以地理信息系统(GIS)为代表的计算机技术快速发展为其提供了新的可视化研究手段, GIS将数据计算与图形处理相结合,可以简洁、直观、高效、准确地实现土地生态适宜性分析,为土地适宜性分析提供一种革命性手段,增加土地生态适宜性分析的科学性和客观性[61]。 地理信息系统(Geographic InformationSystem) , 以下简称GIS,是以采集、存储、管理、分析、显示和应用整个或部分地球表面与空间和地理分布有关的数据的计算机系统, 是分析和处理海量地理数据的通用技术[70-72]。GIS作为传统地理科学与现代信息技术结合而成的一个边沿学科,自60年代诞生于加拿大和美国以来,各国相继投入了大量的研究工作;近年来地理信息的处理、分析手段日趋先进并逐步成熟, 在城市规划、环境保护、旅游等诸多领域已经取得了广泛的应用[73]。 基于GIS的土地适宜性研究方法在其应用过程中很多涉及到网络技术,如GIS、web-GIS、多媒体GIS和GIS可视化技术。正如很多其他领域一样,网络技术的发展也影响着土地适宜性评价方法发展的进程,多媒体GIS 将现代技术(视频、音频与虚拟现实)与土地适宜性评价相结合,成为传统方法进行延伸的平台[46]。伴随着计算机技术,尤其是GIS技术新的发展,网络多媒体技术在土地利用规划调整可视化、交互性操作方面将有很大的潜力,可以为土地利用决策更好的服务。综上所述,国外土地生态适宜性研究方面呈现理论逐渐深化、各学科相互结合的研究趋势,关注新技术、新方法的应用,更注重土地利用对区域整体生态环境的影响,从生态系统的高度进行综合分析[46]。

生态适宜性评价是比较新的一个研究领域,其发展的最新趋势也是越来越依赖于GIS技术[74],从2004年以后才逐渐有这方面的研究成果,然而几年来迅速在农业、林业、牧业、土地规划、旅游规划、环境影响等领域取得应用[65]。纵观国内应用案例,土地适宜性评价主要应用了GIS的叠加分析、缓冲区分析等空间分析功能进行多因子赋权重叠加,部分研究案例中用到了遥感数据(TM)的解译方法来进行土地利用现状信息提取。 此外,层次分析法、主成分分析法、模糊评价法、人工智能等方法,也逐步在各领域得到了初步应用。与国外情况相似,基于GIS与RS技术,利用其强大的空间/属性数据一体化管理功能,采用多种技术方法集成,实现可视化智能化决策是该研究领域未来的技术主流及发展趋势[65]。

1.3 研究目标和研究内容 构建多因子量化综合评价指标,应用RS技术对研究区影像数据进行遥感解译,获取土地利用现状专题图,运用GIS进行空间数据分析和处理,对研究区旅游生态适宜性进行分析和评价,形成适宜度4区(非常适宜区、适宜区、不适宜区和很不适宜区)专题图。在此基础上,结合实际调研,分析区域旅游开发中的实际问题,探讨如何找准定位,开展区域合作,加快区域旅游产业发展。

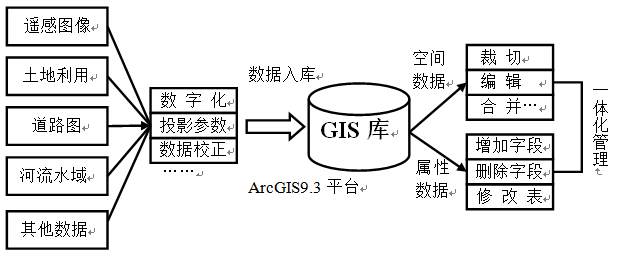

(1)建立GIS现状信息库,即基础地理信息库、社会经济数据库。具体而言,基础地理信息库包含:研究区基础地形图、坡度图、土地利用现状图、道路交通图以及遥感影像图等。社会经济数据库包括人口、产业布局以及旅游相关数据的调研。 (2)界定琼北滨海旅游带的研究范围。 (3)琼北滨海旅游带生态适宜性评价。土地生态适宜性评价首先需要选取多个影响因子,采用专家赋值法、层次分析法等进行综合分析并赋权重,然后利用ArcGIS软件进行多因子叠加,再根据四级适宜性评价标准,制作琼北滨海旅游带生态适宜性专题图。 (4)结合实地调研,分析和总结区域旅游开发中的经验,探讨如何利用国际旅游岛战略的有利时机,找准立足点,发挥区域优势,打造琼北滨海旅游品牌。

1.4 研究方法和技术路线

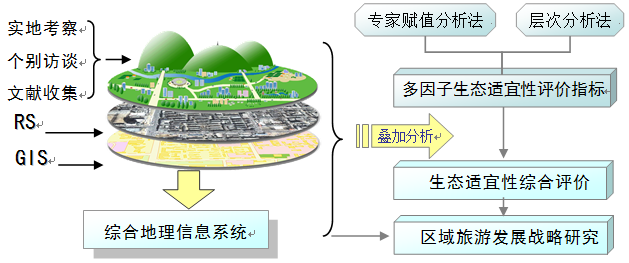

图1-1 海口滨海旅游区生态适宜性评价研究方法示意图 如图1-1,本研究以生态学、地学等相关学科理论方法为基础,运用GIS技术,采用理论分析与实地调查研究相结合,常规方法与新技术手段相结合的方法,具体而言有如下几个方面: (1)综合调查主要采用GIS本底数据,结合遥感图像解译以及实地考察、问卷调查或者个别访谈、文献资料收集等多种手段。 (2)采用专家评分法、层次分析法等方法构建多因子生态适宜性综合评价指标,并利用GIS空间分析功能进行赋权重叠加。

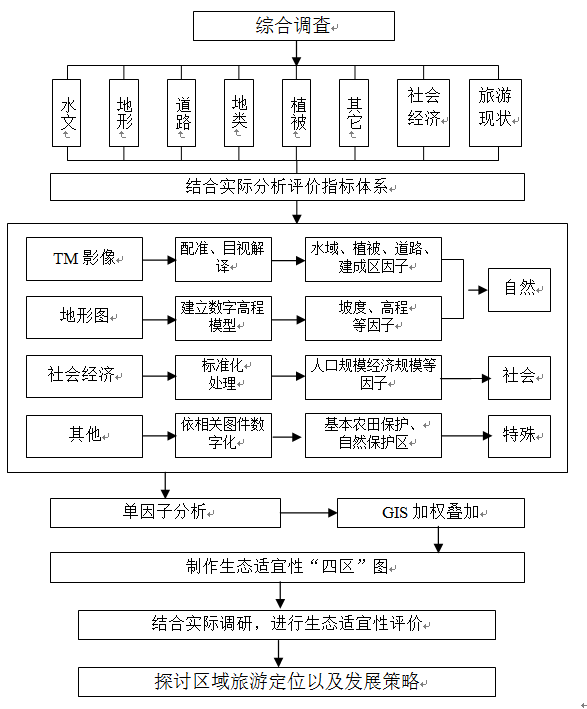

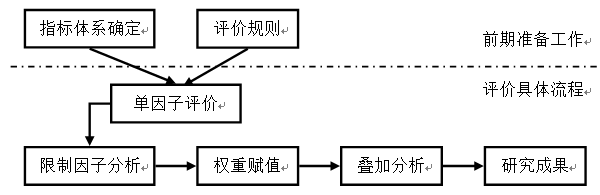

对研究区展开综合调查,通过查阅参考文献以及结合实地考察等方式,建立层次化土地适宜性评价指标体系。具体技术路线,见图1-2。

图1-2海口滨海旅游区生态适宜性评价技术路线图 以研究区2008年遥感数据为主要数据源,对遥感影像进行图像增强、几何纠正等处理,然后进行坐标配准以及目视解译,采用面向对象方法,分别提取研究区水域、植被、建成区等不同用地类型现状数据[7];利用数字高程模型(DEM)生成坡度、高程数据;对各社会经济因子进行标准化处理。分别构建基础地理信息系统数据库以及社会经济数据库。在此基础上,对研究区自然、社会因子进行单因子土地适宜性评价分析,制作单因子土地适宜性评价专题图。 根据层次分析法原则,对指标体系进行层次划分,采用理论分析法结合专家赋值分析法对各因子进行权重赋值,在GIS技术支持下对其进行加权叠加分析,制作研究区生态适宜性“四区”(非常适宜,适宜,不适宜,很不适宜)分级专题图。 1.5 拟解决的关键问题及创新之处 (1)旅游用地 旅游用地有狭义与广义之分。广义的旅游用地包括旅游建设用地,以及旅游景观用地[75]。在城市用地体系中,旅游建设用地归属于城市建设用地[76-78],但是与普通的建设用地评价标准又有很大不同,除了需要考虑工程建设本身的因素以外,还需要综合考虑旅游开发的资源条件、生态环境等各方面的要素。旅游景观用地和旅游建设用地的区别主要在于,它只需要考虑景观条件、旅游资源等方面的因素,受工程建设条件的制约比较小[79],因此也比较难以界定。 狭义的旅游用地指的就是旅游建设用地,不包括旅游景观用地[79]。两者存在一定得从属关系:适宜作为旅游建设用地的区域,往往就是旅游景观较好的区域;而旅游景观用地适宜区,却不一定适合进行旅游设施建设(比如许多的名山大川)。 基于上述分析,本研究选定的生态适宜性评价指标体系主要针对狭义的旅游用地,即侧重于旅游建设方面的土地利用要求,同时也兼顾景观价值等因素综合考量。 (2)旅游生态适宜性 旅游生态适宜性评价属于城市土地利用生态适宜性评价中的一种[80]。其特点主要是针对旅游用地(狭义,指旅游建设用地),而且在确定指标体系过程中,侧重于旅游相关指标的选取,从旅游开发的角度,围绕旅游发展现状及策略进行适宜性评价研究。 (3)海口滨海旅游区与琼北滨海旅游带 滨海旅游区是指发生在滨海地带和近海水域的所有与旅游、休闲以及游憩相关活动的区域[81-84]。琼北滨海旅游带是本研究所定义的一个海南北部带状区域,它北靠琼州海峡,南靠海口、临高、澄迈以及文昌北部沿海,海岸线曲折绵长,属于琼北旅游资源比较密集区域,并且靠近省会城市海口,在旅游开发方面占据独特的区位优势。海口市滨海旅游区从主要是指西起盈滨半岛以东至东寨港的整个海口市滨海地带[7],从属于琼北滨海旅游带,是其中人口最密集、经济最发达、旅游开发最成熟,而且也是人地关系最为紧张的一部分,最具有代表性,而且各方面的研究数据也最易于收集。基于上述分析,选择海口滨海旅游区为例,对琼北滨海旅游带的旅游生态适宜性进行抛砖引玉的初步研究,并对琼北未来的旅游开发与发展进行探讨。 (1)该区的旅游生态适宜性评价因子确定。评价因子的选定,指标体系的构建,对研究结果有重要的影响,是研究中的关键问题。一般采用的方式主要有专家赋权评分法、理论分析法、文献查阅法等[65]。 (2)因子赋权叠加。相对于定性研究而言,对各影响因子的进行赋权重叠加是相对客观的方法,但同样难以避免主观因素,比如限制因子的赋值,特殊因子的处理都难有统一标准,主要方法有层次分析法以及专家分析法等。 本研究旨在利用GIS以及RS技术,从生态学角度对研究区旅游生态适宜性进行分析评价。创新点有: (1)针对研究区的城市滨海旅游土地利用特点,构建旅游生态适宜性评价指标体系,对海口市滨海旅游区进行定量研究。 (2)综合应用GIS/RS等技术手段,综合采用多种分析方法,制作琼北滨海旅游区旅游生态适宜性分级专题图(划分为非常适宜、适宜、不适宜、很不适宜4个级别)。 第二章海口滨海旅游区概况2.1 研究区概况 海南岛根据地理区位,可以分为北、南、东、西、中五个区,目前没有统一的划分标准,但是临高县、澄迈县、文昌市以及省会城市海口,同属琼北区这是没有争议的。这四个市县北部濒临琼州海峡,其旅游资源大多数在沿海或近海分布,形成狭长的带状滨海区,本研究将这些与旅游、休闲以及游憩相关活动的区域统称为琼北滨海旅游带,没有明确的界限。为了便于研究,把其定义为包括西到临高县的新盈镇,东到东寨港、铺前港以及文昌锦山镇的木兰湾风景旅游区,西线高速(海口至福山段)、海口绕城高速以及海文高速(海口至三江镇段)连线以北的带状区域,见图2-1斜线区域。 根据琼北滨海旅游带的区域特点、研究需要以及数据收集情况,本文选取其中最为典型的海口滨海旅游区作为研究对象。本研究采用李鹏山(2010)的定义,将其划为西起盈滨半岛东至东寨港,南到海口绕城高速,北至琼州海峡南部海岸线的整个海口市滨海地带[7],图2-1中的深色斜线区域。

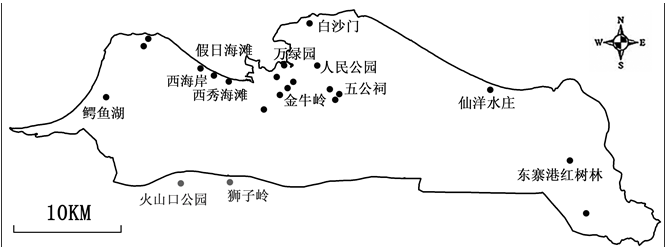

图2-1海口滨海旅游区地理位置与范围图 海口滨海旅游区总面积为61419.41hm2,位于整个琼北滨海旅游带的中心地带,而且集中了海口市大部分的主要的旅游景点,图2-2。

图2-2海口主要旅游景点在研究区内分布示意图 由于统计年鉴都以行政区为统计区域,无法按片区提取,因此如果没有特别说明,研究区的自然环境条件多以海口市的数据为参考。 研究区有南北向的长流-仙沟断裂带以及海口-云龙断裂带,分别处于西部和中部;南部有马袅-铺前断裂带[85]。在地震分区中,海南岛位于中国大陆东南地震区的东南沿海地震带。相对中国西部地震区及华北地震区而言,东南地震区是地震活动强度及频率较低的地区。海南岛东北地区地质环境质量现状总体较好,廖香俊(2005)在对琼北地区的地质环境进行了分析和评价。该区大部分区域都属于地质环境“中等”或者“良好”以上评级,只有西北部以及东北部狭长沿海地带属于“海水侵蚀区”[86]。 海口市绝大部分为海拔100m以下的台地和平原,全市最高海拔为石山镇的马鞍岭也只有222.8m,西北部和东南部地势较高,中部南渡江沿岸地势低平,北部多为沿海小型冲积平原。第四纪基性火山岩和第四系松散沉积物分布广泛,滨海以滨海台阶式地貌为主,西部以典型的火山地貌为主。全市地貌基本可以划分为北部滨海平原区,中部沿江阶地区,东部、南部台地区,西部熔岩台地区。 海口市位于北回归线以南的低纬度地区,北面濒临琼州海峡,属于热带海洋性季风气候。全市年平均日照时数2000h以上,太阳辐射总量约可达到5×105J;年平均气温23.8℃,温差较小,气候适宜,最高平均气温28℃左右,最低平均气温18℃左右;年平均降水量1664mm,属于降雨丰富地区;平均相对湿度较高,达到85%;常年以东北风和东南风为主,年平均风速3.4m/s。 境内最主要的河流南渡江,其主流在市区长75km,流域面积1300km2,年径流量60.99亿m3,还有演州河、演丰河、白石溪、罗雅河、美舍河等小河流。有凤谭、铁炉、东湖、云龙、丁荣、岭北等水库,总库容量15000多万m3。海口市地处南渡江下游河口河网密集区,且休眠火山广布,潜水含水层以南渡江三角洲潜水和玄武岩孔隙裂隙潜水为主,分布范围分别约800、400 km2,水位单位涌水量分别可达14.6、30L/s;地下热矿泉水分布于琼北自流水盆地东北部新生代厚层,总面积约200 km2,部分出露形成天然温泉。 由于休眠火山分布广泛,海口市的土壤类型主要有玄武岩砖红壤、火山灰幼龄砖红壤、沙页岩砖红壤,在沿海地区则以带状潮沙泥、滨海沙土分布较为常见。土壤类型有8个土类,12个亚类,43个土属,110个土种。 海口滨海旅游区植被以灌木草丛为主,主要有分布于东北部滨海的红树林群落,物种有红树、海蓬、木榄、红海榄等;分布于北部滨海的沙生群落、热带滨海草滩群落。城区以人工植被为主,树种有桉树、木麻黄、樟树、相思、棕榈、橡胶、油棕、竹子和花卉等经济园林树种,龙眼、荔枝、椰子、杨桃、香蕉等热带亚热带果树也较为常见。 海口市滨海旅游区北面濒临琼州海峡,海岸线长约130多km;大部分海底平缓,以软泥为主,泥沙次之;靠近沙滩海岸一带海底以细沙为主。60~100m等深线以内的海域面积约200 km2,10m等深线以内的浅海、滩涂面积上百平方公里。研究区大部分海岸坡度平缓,岸线开阔连绵,沙岸带沙细洁白,海水年平均水温25℃,最高34℃,最低17.2℃;水质较好,透明度为1m-2m;浅海盐度29.6~31.8‰。近海海域有多处较为适宜的傍岸泳区,一年四季皆可下海。 研究区旅游资源较为丰富,有4A级景点假日海滩,张艺谋策划的“印象海南”大型实景表演,研究区外围边缘有4A级的“雷琼世界地质公园”火山口景区及4A级野生动植物园,3A级的人文景观五公祠,2A级的人文景点海瑞墓等;此外,研究区内还有海口三大保护区:永庄水库保护区,西海岸保护区以及金牛岭保护区,还有地方文化氛围浓郁的老街保护区,全国最大的红树林保护区东寨港红树林保护区[②]。 2.3 社会人文经济状况 2008年,海口市生产总值(GDP)为443.18亿元(不含农垦,下同),按可比价格计算,比上年增长10.4%,经济增长率高于全国平均水平1.4个百分点。其中第一产业增长率8.6%,增长值为31.4亿元;第二产业增长率1.7%,增长值为113.28亿元;第三产业增长率14.4%,增长值为298.5亿元。一、二、三产业所占比值为7.0:25.6:67.4,第三产业(尤其是旅游业)占有特殊重要的地位。 截至2008年底,海口市全市常住人口183.50万人,汉族占97.66%,其他民族占2.34%。全市户籍人口155.82万人,其中非农业人口94.13万人,农业人口61.69万人。人口自然增长率为7.25%。 截至2008年底,海口市全市共有道路长度551公里,道理面积1215万平方米;桥梁数为72座。运营公交汽车967辆,公共汽车客运总量213000,公共汽车运营线路总长度245公里;出租车运营车辆1963辆;每万人拥有公共交通车辆11标台。

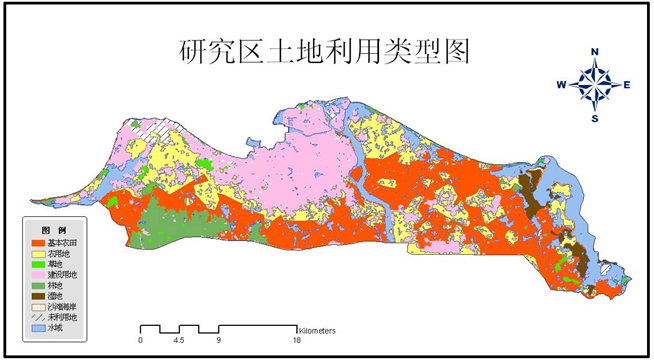

2.4 区域土地利用现状 根据海口市土地利用总体规划(2006-2020),2005年海口市土地利用变更调查统计,海口市土地总面积227506 hm2,其中农用地173326 hm2,占土地总面积的76.2%;建设用地39207 hm2,占土地总面积的17.2%;其他用地14973 hm2,占土地总面积的6.6%。 (1)农用地中以耕地和林地为主,共占海口市土地总面积的55.8%,其中耕地70178 hm2,占土地总面积的30.8%;林地56793 hm2占土地总面积的25.0%;园地面积26996 hm2,占土地总面积的11.9%;牧草地面积11280 hm2,占土地总面积的5.0%;其他农用地面积8079 hm2,占土地总面积的1.2%。 (2)建设用地以城乡建设用地为主,共28106 hm2,占土地总面积的12.4%,其中城镇工矿用地面积为14458 hm2,占土地总面积的6.4%;农村居民点用地面积13648 hm2,占土地总面面积的6.0%;交通运输用地和水利设施用地分别为2947 hm2和3808 hm2,分别占土地总面积的1.3%和1.7%;其他建设用地面积4345 hm2,占土地总面积的1.9%。 (3)其他用地总面积14973 hm2,其中,水域面积(含滩涂沼泽)8375 hm2,占土地总面积的3.7%,自然保留地面积6598 hm2,占土地总面积的2.9%。 (4)海口市滨海旅游区面积共计61419.41hm2,占全市土地面积的27%。 有关研究表明,海口市土地利用具存在以下的特点与问题[87]: (1)耕地数量下降较快,部分质量有所下降。 (2)城市用地集约高效,外围用地仍有潜力,从海口市建设用地承载的社会与经济的功能看,其建设用地呈现不断集约的趋势。 (3)生态环境敏感脆弱,管制措施仍需强化。 (4)保障体系不断完善,管理力度有待加强。 随着社会经济的发展和城市化进程的加快,海口市土地利用的综合利用程度在增加,建设用地逐年增加,耕地、有林地和未利用地面积锐减。在土地利用变化的同时由于旅游开发和建设用地的扩张,使得该区域土地质量下降,生态环境变得脆弱。

2008年,海口市全市接待国内外过夜旅游者637.9万人次,比上年增长8.5%。其中,旅游饭店接待入境旅游者15.87万人次,下降7.8%;接待国内游客418.24万人次,增长9.9%;旅游饭店客房平均入住率为60.4%。全市共实现旅游总收入60.02亿元,增长8.4%。至2008年底,全市拥有星级酒店72家。其中,五星级酒店7家,四星级酒店15家,三星级酒店33家。 从全省来看,海南旅游经过十多年的快速发展,取得了长足的成效,为国际旅游岛战略的实施打下了一定得基础,但是还存在以下主要问题[88]: (1)长期的低价旅游定位,导致旅游目的地形象较差,游客满意度较低; (2)分别以三亚和海口为中心,呈现“南重北轻”的地区性极其不平衡发展格局; (3)缺乏统一的旅游规划开发和管理,基础设施不足,同质化竞争严重; (4)淡旺季落差明显,并且由此而引发很多相关的问题,影响行业可持续发展。 研究区属于海南北部沿海,地处全省经济、文化、政治以及交通中心,区位优势明显,但是由于缺乏统一规划,其“椰城”品牌及“椰树海岸”的旅游发展潜力尚未得到充分的开发。根据笔者两年多的海南旅游从业实践经验,该区旅游业存在的问题还有: (1)旅游基础设施还不完善,而且大部分集中于海口及周边区域; (2)缺乏区域合作机制,行政区划的人为界线导致各地难以有效实现资源整合; (3)缺乏竞争力较强的核心旅游产品,区域旅游定位不明晰,没有品牌吸引力; (4)长期成为旅游中转站,团队大多数只做短暂停留,旅游业后继乏力; (5)旅游房地产有很大发展潜力,但是并没有很好地把旅游房地产与旅游产业规划进行有效的结合。 第三章适宜性评价指标体系3.1指标选取方法 旅游生态适宜性指标的选取方法很多,采用不同方法对指标体系的确定有一定的影响。比较常用的方法有:特尔菲法、理论分析法、频度分析法、层次分析法等。 特尔菲法(Delphi) 是运用数理统计理论,采取一定的程序,综合多名专家的经验和意见,并在不断的反馈和修改中得到比较满意的答案的一种方法,也称专家咨询法,可用于指标的选取以及指标权重的确定[89]。这是指标选取比较常用的一种方法,就是在初步选定评价指标因子后,通过问卷调查等方式,邀请该领域的专家进行重要度评分,最后根据各因子得分值进行排序,选择得分最高、与评价目标相关度最密切的若干因子作为评价因子。 专家选择有几个原则:第一,有该研究领域多年的工作经验;第二,在领域内有一定的影响力,有一定得名望和代表性;第三,专家的多少,应该根据研究的具体需要而定,一般而言,所选专家宜在10人以下,不少于5人。专家意见分析处理:常用的方法有两种,分别是平均法和众数法。平均法又分为算术平均数法和加权平均数法,众数法则是直接从评选专家中,选择评价一致度最高的一个数值作为标准。 此方法的优点是简单易行,缺点是受到专家主观因素影响较大。 理论分析法就是根据相关学科理论和研究需要进行研究指标选取[90-91]。 旅游生态适宜性研究主要是以可持续发展理论为依据的,是景观生态学,城市规划以及旅游地理学,哲学美学等多个学科理论的综合,因此,指标选取要从不同学科研究角度进行分析,选择最具代表性的分析因子。比如,以自然条件因子为依据,结合环境生态因子、旅游景观规划因素进行分析等。 旅游生态适宜性评价有较强的地域特殊性,因此,在选择评价指标时充分考虑研究区的具体情况,并根据不同的研究需要进行筛选。 频度分析法是参考相关文献,对文献中采用的评价指标进行频率统计,按照出现频度由高到低排序,选择频率最高的指标来构建研究体系的方法[91]。 频度分析法的操作步骤是:先大量查阅参考文献,根据文献研究内容进行分类,选择与本研究最接近的若干文献,对各文献中所采用的评价分析指标进行频率排序,其中出现频率最高的若干指标,可以作为优先考虑的研究指标,初步搭建指标评价体系。这种方法的优点是操作简便,指标选择也比较有代表性,但是由于相似文献的研究与实际研究需要,研究区实际情况会有差异,因此,采用这种方法选择评价指标后,往往还需要对其进行进一步的分析和讨论。 层次分析程序法由美国匹兹堡大学教授Thomas L Saaty 于1971 年首创,是一种“多目标评价方法”,它的特点是将一个复杂的多目标决策问题作为系统[58],按总目标、各层子目标、评价准则直至具体方案的顺序进行目标分解,并形成多层次的多目标(或准则、约束)层次结构,采用定性指标模糊量化方法计算层次权数和进行有序排列,进而进行多目标优化决策的系统方法[89][92]。 综上所述,指标选择的方法各有优点,在实际操作中,很多时候都是几种方法相结合,并且综合考虑研究区的实际情况来进行指标的确定。本研究中,以频度分析法为主,专家打分法为辅,根据层次分析法的基本原则,把各项指标进行逐级分解,并结合研究需要和数据实际获取的情况,进行评价指标最终的确定和选取。

3.2 城市滨海旅游区生态适宜性评价特点 海口市作为全国唯一的热带滨海省会城市,城市滨海旅游区有其独特的自然生态特征。选定“琼北滨海旅游带”作为研究对象,以海口滨海区为重点,主要选取有典型研究意义的西海岸旅游带和东海岸旅游带,具体包括:盈滨半岛旅游区、金沙湾旅游度假区、热带海洋世界旅游区、假日海滩旅游区、海口外滩旅游观光区、东营旅游度假区、桂林洋旅游度假区以及东寨港国家级自然保护区[7]。城市滨海旅游生态适宜性评价特点主要有:城市用地特征、滨海生态脆弱带特征、旅游活动影响显著三个方面。 研究区属于海口市城区及郊区范围,并且包含了海口市城市中心区,其主要的土地利用类型包括:建设用地、有林地 、耕地、湿地、水域、未利用地等。因此,在进行该区旅游生态适宜性评价时,应该以城市土地土地利用,尤其是建设用地生态适宜性评价指标为基础,结合研究区实际情况进行研究。 建设用地:是指建造建筑物、构筑物的土地,是城乡住宅和公共设施用地,工矿用地,能源、交通、水利、通信等基础设施用地,旅游用地,军事用地等[93-94]。是付出一定投资(土地开发建设费用),通过工程手段,为各项建设提供的土地。在本研究中,建设用地中的旅游用地、公共设施用地、交通用地等土地利用是否合理,和旅游生态适宜性都有着密切关系。 有林地:有林地是指生长着各种不同性质的森林〔天然林或人工林〕、竹林及经济林〔乔木或灌木〕的土地,有林地是森林资源面积中的主要部分[93-94]。林地在旅游开发中往往作为景观用地,绿化率也是旅游目的地生态环境的一个重要指标,森林、城市、滨海组合是海南发展旅游业的优势资源。 水域与湿地:水域指有一定含义或用途的水体所占有的区域;湿地是介于水体与陆地之间过渡的多功能的生态系统,包括低潮线以下不超过6m深的海水区[93-94]。阳光、沙滩、海水又称为3S资源,因此,本研究中的水域主要是有旅游开发价值的江、河、湖、海资源。 未利用地:指农用地和建设用地以外的土地[93-94],主要有荒草地、盐碱地、沙地、裸土地以及其他未利用地。在旅游开发中,未利用地也可以是景观用地。 从琼北综合经济区来看,沿岸滨海带状狭长区域处于海陆两个生态系统的交界,是海洋生态系统和陆地生态系统的接合部,生态环境比较脆弱[7],尤其海口至文昌滨海带,区位良好、气候适宜,是琼北旅游资源最密集、游客接待量最大的地区,区域生态环境变化反映明显。滨海地带良好的生态环境作为生态屏障对海岸起到保护作用,应该对生态因子给以足够重视。在生态环境脆弱地区,一般我们以生态敏感性程度的高低来衡量其不稳定状况,传统的有极敏感、高度敏感、中度敏感、轻度敏感、不敏感这五个不同级别的分法。生态敏感性不是本研究重点,但是对于局部生态环境敏感区,这是最重要的制约因素,在高敏感区,任何对生态环境存在威胁的土地利用方式都是不适宜的。 生态敏感性:所谓生态敏感性是指在不损失或不降低环境质量的情况下,生态因子对外界压力或变化的适应能力[95]。近年来由于社会经济的发展、城市的迅速扩张及人类活动强度的增加,导致城市生态环境压力增大,环境污染日趋严重,尤其在人地关系比较紧张的城市滨海区生态敏感性逐渐增强。因此,在滨海城市土地规划和利用中,充分考虑生态敏感性是非常有必要的。 随着区域经济的快速发展,尤其是滨海旅游业的发展,城市化程度的提高,不合理的开发建设和土地利用导致生态环境的破坏及景观特色的丧失,比如东寨港红树林的退化,沿岸湿地的不合理利用导致面积锐减,生态环境恶化等……这些问题已经直接影响到该区域的旅游资源可持续性利用,由其也引发了许多相关的环境问题。

3.3 指标体系 ①科学性原则:指标体系应从区域社会经济活动提供发展的物质基础条件以及对区域经济活动起限制作用的环境条件两个方面来构造,且各指标具有明显的界定[64]。 ②系统性原则:所选择的指标应该尽量全面反映生态系统学的内涵,优先考虑生态环境因子,因此,进行城市用地生态适宜性评价应从系统高度出发,综合考虑自然因子、经济因子和社会因子[67]。 ③主导因素原则:选取因子不宜过多, 需要选择最能直接影响城市各用地类型因子,突出主导因素对土地生态环境异化的影响 [89]。 ④因地制宜原则:充分考虑地域差异性, 根据研究区实际情况和城市土地利用政策, 选择能代表区域特征的指标,做到因地制宜[67][89]。 在选取因子时,还需符合以下要求:首先是完整,易于理解;其次是可以定量,即可以用数量化的指标表示,或是能用特定的方法将其转化为定量指标;第三是可操作性,这里强调的是因子的可取性(有现实统计基础)、可比性、可测性(可以测量或可通过科学方法生成数据)、可控性(可以人为调控的)等[97]。 在此采用频度统计法、理论分析法、专家咨询法设置、筛选指标以满足旅游生态适宜性评价科学性和系统性原则。 频度统计法是对目前有关土地适宜性评价研究的报告、论文进行频度统计,选择那些使用频度较高的指标;理论分析法是对城市建设用地适宜性评价的内涵、特征进行综合分析,选择那些重要的发展特征指标;专家咨询法是在初步提出评价指标的基础上,征询有关专家的意见,对指标进行调整;如此建立的指标体系称之为一般指标体系,为使指标体系具有可操作性,需进一步考虑被评价区域的自然环境特征社会经济发展状况,考虑指标数据的可得性,并征询专家意见,得到具体指标体系。 本研究通过查阅国内相关文献,分别设定关键字为“生态适宜性&GIS”,“生态适宜性&方法”、“生态适宜性&旅游”,“生态适宜性&因素”,“适宜性&滨海”,在论文库搜索到共87篇论文,研究范围包括了植物生态适宜性、气候生态适宜性、城市建设用地生态适宜性分析等。鉴于本研究主要涉及到的是城市旅游用地、建设用地生态适宜性评价,经过筛选后,从中选取了与本研究相关性最高的8篇文章。进行频度统计,得出这些文章中所选取的因子,出现次数以及出现频率(由于指标难以统一标准,下表中已经把部分相似或等同指标进行了合并,如“地形”=“地貌”),由高到低排序如表3-1。 表3-1 相关文献评价因子统计表

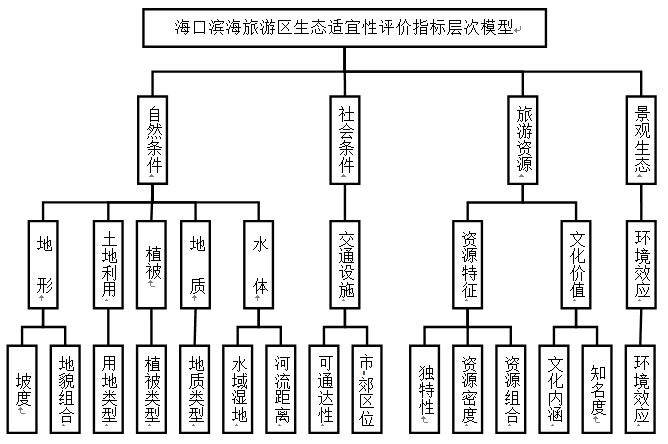

由表3-1可以看出,目前城市土地生态适宜性评价分析中常用的评价因子有:地形、土地利用、水文、交通、自然保护区、植被和地质,这7个指标在抽样论文中采用频率都超过50%,基本农田、坡向、风景区、海岸线以及人口密度等指标也有采用,但是频率比较低。在土地生态适宜性评价研究中,这些指标主要侧重于从区域自然条件评价,具有如下特点: ①地形:地形是影响土地开发建设的限制因子之一。坡度较大,区域稳定性较差,容易造成各种地质灾害,一般不适宜建设,对工程技术性要求也越高,是影响建设投资、开发强度的重要控制指标之一。 ②土地利用:国家对土地各类用地的相关规定、要求直接决定了是否适宜开发建设,基本农田、林地、水源地最不适宜进行开发建设。本研究区主要的土地利用类型有:建设用地、有林地、湿地、水域、未利用地以及农用地等。在建设用地类型中,还包含了旅游(建设)用地。 ③水文:在适宜性的分析中考虑水的影响,这是由于人都有亲水性,同时水域分布影响景观效果,因此距离水景越近越适宜开发(在敏感度允许范围内),距离饮用水水源地位置也是影响开发适宜度重要因素。 ④交通:道路分布直接影响交通的便利性,离道路越近的地方,建设适宜性越高;周边道路网约多,可达性也越好,建设适宜性也会越高。 ⑤自然保护区:国家设立的各级自然保护区,不适宜进行开发建设,但可以适度开展生态旅游等对环境影响较小的观光活动。 ⑥植被:对于建设用地而言,为保护植被多样性,在植被丰富的地区应尽量减少开发建设活动。因此,开发活动应优先选择旱地、无自然植被的区域进行开发。 ⑦地质:地质条件是旅游基础设施用地建设需要考虑的工程因素之一,但是对于景观用地影响不大。在大多数情况下,断层面两侧一定宽度范围内稳定性差,并且断层常与地下水紧密相连均会对建筑物产生极大的破坏,因此建设用地和断层之间应有一定的避让距离。 土地生态适宜性评价是参照现有的生产力经营水平和特定的土地利用方式条件,以土地的自然、生态要素作为鉴定指标,通过考察和综合分析土地各构成要素对建设的适应性和限制性,从而反映土地对各种用途的适宜程度、质量高低及其限制强度等,将土地按适宜性进行分类[65]。生态适宜性分析的评价因子是由若干相互联系、相互补充、具有层次性和结构性的指标组成的有机系列。诸多研究在选择评价因子过程中,更多地考虑了自然因素方面的影响,对生态因素考虑不足。本研究区为城市滨海旅游区,生态环境脆弱,人类活动影响显著,区域生态环境与旅游的发展密切相关,因此在评价因子选择时,除了传统考虑传统的自然环境因子以外,还应该坚持生态环境优先的原则。 结合到海口滨海旅游区的区域特征,根据因地制宜原则,采用理论分析法进行分析,以下评价因子也需要特别重视: ⑧生态敏感性:旅游地的用地类型丰富,区域内可能会存在河流、山体、密林等一系列生态敏感性区域,从可持续发展的角度考虑产业发展与这一系列敏感性区域的和谐共生。如果生态敏感性区域遭到破坏,将难以恢复。尤其针对本研究区,属于城市滨海生态环境脆弱区,生态敏感性是反映旅游地生态安全性的重要指标,也是本研究中的一个制约条件。 ⑨景观价值:景观价值包括自然和人文因素两个方面。自然因素主要考虑:a.独特性,具有垄断性特征的独有资源具有较高开发价值;b.旅游资源密集性便于进行整合开发;c.资源的合理组合,比如3S资源,三清水秀的自然环境等。人文因素评价主要考虑两方面因素:a.知名度,这是建立旅游形象的有利基础;b.文化内涵,这是进行深度旅游开发的条件。 ⑩社会经济因子:主要是和旅游业相关的社会经济指标,比如过夜游客接待量、人均逗留时间、人均消费额度等方面。 上述10个主要指标为本研究指标体系的选定提供了参考。 初步分析评价指标后,还需要对指标进行逐一筛选,构建指标体系。因子的选取应该遵循因子的可计量、主导性、代表性和超前性原则[64]。综合评价中的多指标现象是由被评价对象的复杂性决定的。在不同的决策目标下,需要根据决策目标和问题的特征建立评价指标体系,但也不是指标越多越好。指标过多,不但不能提高决策的精确性,反而会降低决策的质量。所以,在建立指标以后,还需要考虑把那些次要的、对决策的结果影响甚微的指标删除,即筛选指标。经过多重理论分析研究以及咨询专家意见以后,确定了本研究的指标体系,图3-1。

图3-1 海口滨海旅游区生态适宜性评价指标层次结构图 见图3-1,该体系分为三级指标:第一级包含自然基础条件、社会条件、旅游资源与景观生态4个指标。其中,自然基础条件包括地形、土地利用、植被、地质与水体5个指标,又可以往下细分出若干三级指标,包括坡度、地貌组合、用地类型、植被类型、地质类型、水域湿地与河流距离等;社会条件主要考虑的是交通设施因子,细分为道路的可通达性和市-郊区位2个三级指标;旅游资源条件侧重于考虑旅游资源价值,包括资源特性和文化价值,细分为资源独特性、资源密度、资源组合3个三级指标;景观生态环境效应侧重考虑的是景观生态适宜度。 为了便于进行计算比较,这里针对适宜程度的不同,对其进行4级量化,定义:“非常适宜”对应的适宜度值=4,“适宜”对应的适宜度值=3,“不适宜”对应的适宜度值=2,“很不适宜”对应的适宜度值=1。 针对个别指标,如坡度、河流距离、道路的可通达性等进行量化赋值后,得到海口滨海旅游区旅游生态适宜性评价指标体系,见表3-2。 表3-2 旅游生态适宜性评价指标体系

注:表中右上标a-h的三级因子定义的具体内涵及指标量化,见表3-3。 表3-3 部分三级因子内涵及指标量化表

关于评价指标体系的补充说明: (1)上述指标体系参考了部分相关的建设用地生态适宜性评价方面的研究成果,因此在这里特别说明:本研究针对的是旅游用地,实际上可以细分为旅游(基础设施)建设用地、旅游景观用地,而景观用地对于自然基础条件而言,所受的限制很小,难以进行界定。所以,这里的自然基础条件仅对旅游建设用地有参考意义。 (2)部分客观指标采取了定量方法,而主观指标采用了定性与定量结合的方法。 (3)个别指标,比如土地利用指标与植被指标之间存在一定的重叠现象,比如未利用地主要指的是荒地裸地,但是划分的角度有所不同,其意义并不完全一致,因此没有对指标进行合并处理。 (4)基本农田、自然保护区、水生动植物保护区等属于限制条件。 此外,由于本指标体系所采用的评价方式全部都是以土地利用状况为基础,每个参与叠加的数据集,都增加了一个名为“QZ”(权重)的字段,赋值范围是1—4的整数,在GIS系统中,表现的方式都是以4级分级图方式体现其适宜程度。指标经过量化赋值后,具备横向的可比性,是在统一的评价标准之下的,因此可以直接进行赋值,赋权重叠加分析。其权重值采用9分制专家问卷打分法,并结合层次分析法进行确定。

3.4旅游生态适宜性评价指标权重 选取了指标体系以后,对各指标所占的权重值进行确定,是进行赋权重叠加的前提。目前进行赋值的方法很多,基本上可以划分为主观赋值法和客观赋值法[67]。主观赋值法的特点是指标确定依赖于专家或者研究者的研究经验,通过阅读大量的参考文献,横向比较可以使得研究结果更具有权威性;客观赋值法是以数学方法为基础,依赖于大量的数据以及模型,其结果相对较为客观,但是操作比较复杂。 (1)专家评判法 与指标选取方法中的特尔菲(专家咨询法)类似,专家评判法是通过调查问卷的方式,邀请相关领域,对该问题有深入研究的专家,请他们独立对指标体系中的各个评价因子进行权重赋值[89]。然后将专家意见集中起来,求出每个指标权数平均值。这种方法操作简单便捷,在本研究中也重点采用,是确定因子权重的主要方法之一。通过大量阅读相关文献,多次进行加权叠加,对指标权数进行方差分析,可以减少由于人为影响导致的差异,使研究结果更有权威性。 (2)层次分析方法 在上述指标选取方法中,已经对层次分析法有所介绍。这种方法通过分析各种错综复杂的影响被评价对象的因素之间的相互作用、影响及隶属关系,将其划分成递阶层次结构。在进行权重赋值时,首先,主观地将指标进行两两比较,求得每一层次的各元素对上一层次某元素的优先权重,然后构造判断矩阵,经过数字处理及一致性检验,再加权和确定各备选方案对总目标的最终权重,并进行排序。层次分析法是定量与定性方法相结合的优秀的决策方法,比较适合于具有分层交错评价指标的目标系统,而且目标值又难于定量描述的决策问题,尤其是定性因素起主导作用的问题[89][92]。 层次分析法的赋权重实施步骤如下: 步骤1:分析各因素间的关系,构造分层次指标系统,对同层次各元素关于上一层某一准则重要性进行两两比较,构造判断矩阵; 步骤2:由判断矩阵计算相对权重,进行判断矩阵的一致性检验; 步骤3:计算各层次对于系统的总排序权重并排序,计算得到各指标总权重。 客观赋权法是根据各指标间的相互关系或各指标提供的信息量来确定指标权数,再经过一定数学处理后获得权数的一种方法[67]。主要有:变异系数法[98]、相关系数法[98]、嫡值法[67]、主成分分析法[67]。这些方法赋值比较客观,但是必须以大量的数据分析为前提,由于数据获取方面存在一定的困难,本研究并没有采用。 在本研究中,以专家赋值法为主,并根据实际的需要参考层次分析法以及其他赋权方法,对各因子进行的权重赋值。 第四章基础数据收集与处理经过多轮的因子选择——筛选——量化等过程,确定最具代表性、最能反映旅游区旅游生态资源现状的因子,构建研究区的旅游生态适宜性评价指标体系。收集相关的基础地理数据材料,包括卫星遥感图像,土地利用现状图,植被分布图,基础地形图(或DEM)等,建立GIS基础数据库。GIS建库程序,见流程图3-1。

图4-1 GIS建库流程及数据管理示意图 本章主要对研究中所用到的数据类型、数据来源进行统一说明,并简单介绍数据处理方法和过程,GIS数据建库,GIS数据管理与维护等。 4.1 数据类型 GIS系统中的数据类型主要有:栅格数据[70-72] [96]、矢量数据[67]以及属性数据三种。本研究中的栅格数据主要是研究区的卫星遥感数据,后期进行多因子赋权重叠加也需要先把所有的矢量数据进行栅格化转换;矢量数据有主要包括用地分类专题图、水系以及道路交通等;属性数据主要用于存储地物的非空间属性,比如地物名称、地物分类等,通过属性数据与空间数据的结合,可以有效实现空间数据与非空间数据的一体化管理。 4.2 数据来源 (1)遥感影像(RS)数据:2008年海口遥感影像数据,行号123/46-124/46,空间分辨率均为30m。(研究区范围与(2010)李鹏山硕士毕业论文《基于GIS的海口市滨海旅游区土地利用的生态环境效应研究》相同,属同一系列研究成果。) (2)研究区1:50000地形数据:DEM,来源于海南基础地理信息数据库。 (3)研究区道路交通数据:海南省道路交通图,来源于海南基础地理信息数据库。 (4)海口市滨海旅游区土地利用现状数据:遥感影像解译。 (5)海口市2008年自然、社会经济统计资料(旅游业)、研究区主要旅游资源:来源于年鉴以及已经发表的相关研究成果,互联网等。 (6)其他数据资料,如海口市旅游发展总体规划等。 4.3 数据处理 如上所述,由于本研究区与李鹏山(2010)毕业论文研究区相同,部分基础数据可以共享,如遥感解译等数据处理等并非本研究重点,在此不赘述。 遥感数据:在遥感图像处理软件ENVI4.4中进行数据预处理,包括:格式转换、假彩色合成、几何校正、镶嵌和裁切、影像增强等。最终把影像数据从原始的TIFF格式转换成HDR格式,选择TM5(R),4(G),3(B)三波段组合方案进行假彩色合成,然后利用1:50000地形图通过Image-to-Map Registration (图像-地图的配准)对2008年影像数据进行几何校正。此外,由于研究区跨越了Landsat的不同轨道,还需对影像数据进行镶嵌处理,最终获得获得研究区范围内有坐标投影并已经进行几何校正处理的遥感影像,校正的误差控制在1个像元以内[99][99]。进行影像纠正后,再对其进行裁剪处理,入库。 矢量数据:在ArcGIS9.3中可以对数据进行编辑。 属性数据:利用ArcGIS提供的一体化“空间—属性”数据管理功能,可以方便地进行数据更新维护和管理。 4.4 GIS建库 在ArcGIS9.3中,进行数据建库。其中,主要的GIS数据有:根据遥感解译而得到的土地利用现状及植被覆盖数据;根据相关规定,配合遥感识别提取的保护区及基本农田数据;从海南基础地理信息数据库中提取的建设用地图、DEM、交通路网、水网水域、研究区主要景点及地名数据,根据DEM数据还可以对坡度因子进行提取;还有部分数据,如研究区地质情况,来源于已经公布的相关研究成果,以遥感解译为基础,结合实地调查的情况,数字化,进行属性赋值,然后得到研究区地质环境等级划分专题图。 除了GIS数据以外,还有其他的社会经济数据,如区域人口、经济、旅游相关行业数据等,可以通过GIS“空间—属性”一体化数据库进行统一的建库和管理。 第五章海口滨海旅游区生态适宜性评价5.1 评价方法 直接叠加法又称为地图叠加法[67],可追溯到二十世纪初,但直到在麦克哈格等人的努力下,才使这一方法成功地用于土地生态适宜性分析,使得规划能够有效地综合考虑社会和环境因素[100]。这种方法的基本步骤为: (1)调查每个因子在区域中的状况及分布(即建立生态目标),并根据对其目标(即某种特定的用地)的适宜性进行分级,然后用不同的深浅颜色将各个因子的适宜性分级分别绘在不同的单要素地图; (2)将两张及两张以上的单要素进行叠加得到复合图; (3)分析复合图,并由此制定土地利用的规划方案。 地图叠加法是一种形象直观的将社会、自然环境等不同量纲的因素进行综合的土地利用适宜度分析方法。但这种地图叠加实质是一种等权相加方法,而实际上各个因素的作用是不相同的,而且同一因素可能被重复考虑。地图叠加法在土地利用的生态适宜度分析中具有重要的意义,在此后发展的新方法中,许多是以此方法为基本蓝图的。 根据GIS数据基本结构的不同,将GIS叠加分析分为基于矢量数据的叠加分析和基于栅格数据的叠置分析。本研究中两种方法都有采用。 当各种生态因子对土地的特定利用方式的影响程度相差很明显时,用直接叠加求综合适宜度就不适合,因此引入加权评分法,对影响特定的土地利用方式大的因子赋予较大的权值。然后在各单因子分级评分的基础上,对各个单因子的评价结果进行加权求和,得到相应地块或网格对特定土地利用方式的总评分,一般以分数越高表示越适宜。其计算公式为[101]:

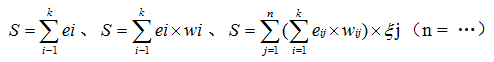

式中: i=地块(网格)编号; j=土地利用方式编号; k=影响j种土地利用方式的生态因子总和; n=影响j种土地利用方式的生态因子总数; Bkij=土地利用方式为j的第i个地块第k个生态因子适宜度评价值(单因子评价值); Vij=土地利用方式为j的等i个地块的综合评价值(j种利用方式的生态适宜度)。 加权求和法克服了直接叠加法中等权相加的缺点,将图形格网化、等级化、数量化,适宜计算机应用。但是,在进行加权综合分析操作时,很多时候操作者并没有很好地理解那些评价因子以及赋予它们相应权重的意义。而且,各评价因子标准化和归一化的方法在很多情况下并不恰当,同时该方法假定各个评价因子之间没有相关性。而评价工作者并不了解或忽略了这些假设,由此导致了一些不正确的结论。 加权求和法克服地图叠加法中等权相加的缺点以及地图重叠法中繁琐的照相制图过程,同时避免了对阴影辨别的技术困难。加权求和法另一重要优点是将图形网格化、等级化和数量化,适宜应用计算机来处理,这也是近几年来该方法被广泛运用的原因。这种方法是本研究中主要采用的研究思路,也就是结合层次分析法,把因子进行层次分解,建立评价指标体系,然后再逐一进行单因子分析,最后确定权重,赋权叠加;但是实际上,在因子分解过程中,难以绝对地避免因子的重叠,对最终结果有一定得影响。 直接叠加法和加权求和法都要求各个因子是相互独立的。而事实上,许多因子的作用是相互依赖的。因子组合法认为:对于某特定的土地利用来说,相互联系的各个因子的不同组合决定了对这种特定土地利用的适宜性,对于某关键不适宜因子,无论其它条件如何优越,此因子具有关键决定权[79]。生态因子组合法首先需要通过专家评判法,建立一套复杂而较完整的组合因子和判断准则,这是运用生态因子组合法关键一步,也是极为困难的一步。 由于上述直接叠加法和加权求和法的不足,本研究中也参考了生态因子组合法,尤其在进行单因子分析过程中,多次采用组合因子的方式进行适宜度评价。 除了上述较为成熟的评价方法以外,人工智能法[103-104]在国外已经被用于解决指标的标准化以及评价标准的分级等热点问题,生态位适宜度评价法[60] [96]也正成为新的研究热点,但是目前对于模型选择等方面还存在诸多争论。 综上所述,基于GIS的土地适宜性评价方法从最简单的叠加分析发展到多指标分析、人工智能方法以及多种方法的综合。目前经典的叠加分析方法仍是运用最广泛的。

5.2评价标准与模型 为了统一量纲,根据研究区旅游生态适宜程度,前面进行指标量化时,已经划分了四个不同评价等级,分别是:非常适宜,适宜,不适宜,很不适宜。其分级标准及环境生态学内涵,见表5-1。 表5-1 旅游生态适宜度分级及判别尺度表

所有参与评价的因子,最终会根据不同的评价参数,对其进行4级量化分级,形成4级适宜度分级专题图,这是最终进行因子赋权叠加分析的基础。 (1)“千层饼”法及其修正模型 “千层饼”法又称地图叠加法,因其由美国景观设计师和规划师McHarg 建立起来的,因此也被称之为被学者称为McHarg法[65]。这种方法在20世纪60年代开始获得了广泛的应用,先后经历了地图重叠法、加权叠加法、生态因子组合法三个阶段,公式为:

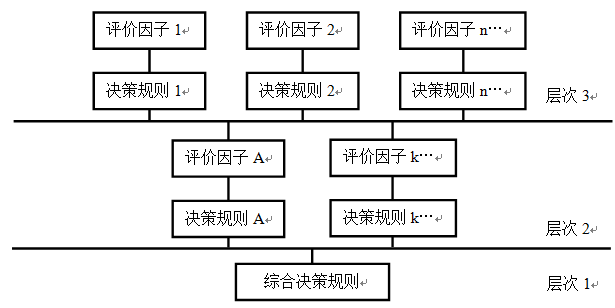

其中: S = 生态适宜度值; ei = 生态单因子适宜度值; k = 单因素的数量; eij = 评价区内第j 个指标的第i 个因子适宜度评价值; wij = 第i 个因子在评价第j 个指标时的权值; ξj = 指标j 在适宜度综合评价的权重。 千层饼法主要特点在于方法直观,数学模型便于操作,运算公式简单,可以将自然条件、社会条件等不同量纲的因素进行综合分析的土地适宜性评价方法,可以通过GIS软件平台,实现复杂的空间分析、属性数据综合、栅格叠加等功能,已成为应用最广的一种分析模型。采用这种模型主要的难点在于各评价指标的权重确定,因此,本研究中采用了多种辅助方法进行权重赋值,尽量增强土地生态适宜性评价的客观性。 (2)多指标层次决策模型 这种模型是以层次分析法为基础,将研究目标进行按层次分解,从而形成相对独立的多因子多指标综合评价体系。GIS支持下的多指标决策模型可以看作是将空间与非空间数据综合为决策性结论的过程[45], 它定义了输入与输出图层之间的关系。包括: 1)地理数据的处理、决策规则、指标权重,综合形成多种评价方案的数值。 2)各个不同层次之间指标是相关联的,而同一层次中的各指标具有相对的独立性。 这种模型的特点可以用图5-1表示:

图5-1 多指标层次决策模型图 这种模型主要特点在于层次结构清晰,可以把复杂问题进行简化分解,最后再进行综合,在本研究中从指标选取、因子赋权重都是以层次模型为基础进行的。

5.3 评价步骤 在确定了评价指标体系,并进行数据处理建库以后,所有的适宜性评价工作都是在ArcGIS软件平台中实现的。本研究中所采用的是ArcGIS9.3桌面平台,空间分析功能强大,比较于传统的非GIS平台,可以做到空间属性数据一体化管理,进行可视化操作。 综合参考了国内外研究者的经验,其评价步骤为:首先,进行单因子评价分析;其次,对于研究中其限制作用的因子进行综合分析;然后,采用专家赋值等多种方法,确定各层次各因子的权重值,进行归一化,加权叠加;最后,形成综合的适宜性评价成果。此外,为了便于数据的更新维护,在进行单因子分析时,采用了矢量叠加法;最后进行多因子赋权叠加,由于加过程比较复杂,采用了栅格数据叠加的方法,图5-2。

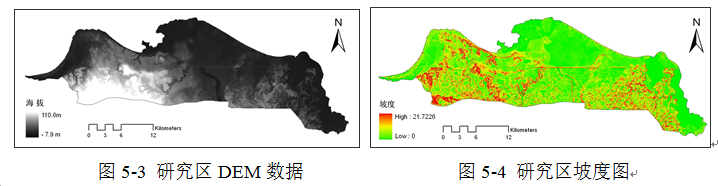

图5-2 旅游生态适宜性评价步骤示意图 最终的研究成果是分别形成基于单因子分析与多因子赋权重叠加分析的海口滨海旅游区旅游生态适宜性评价四级分区图。 根据上述指标体系以及层次模型,本研究选取了15个第三级单因子指标进行分析,形成各单因子指标旅游生态适宜性专题图,这是进行综合赋值叠加分析的基础。需要说明的是,本研究中所列举的因子(1)—(9),仅适用于旅游建设用地适宜性评价;研究因子(10)—(15)可以同时适用于旅游建设用地与景观用地。 (1)坡度因子: 本研究所采用的是海南全省基础地理信息数据库中的DEM数据,其空间分辨率约为30m,精度比较低,但是考虑到研究区总体地形起伏较为平缓,而且本研究主要针对的是旅游用地(包括旅游建设用地与景观用地),受地形坡度的影响较小,因此该分辨率也可以达到的要求。按照研究区域进行裁切,获得研究区DEM数据,见图5-3;使用ArcGIS中的3D分析模块,Surface Analysis菜单下面的slope(坡度分析)功能,可以直接生成研究区坡度图,见图5-4。

图5-4显示,研究区坡度较为平缓(范围为0-21.7226度),其中坡度<5°区域占了绝大部分范围。因此,按每5度为一个分级单位,把研究区分为4个适宜度级别:<5°= 非常适宜;5°-10°= 适宜;10°-15°= 不适宜;>15°= 很不适宜。重新分级以后,得到研究区坡度适宜性专题图,见图5-5。

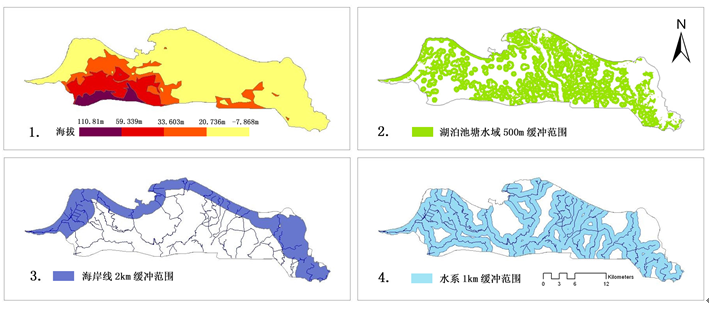

图5-5 研究区坡度适宜性分级专题图 从图5-5可以看出,研究区绝大部分地区属于“非常适宜”(图中研究区内白色区域);西南方有少数零散区域适宜度等级为“适宜”; “不适宜”评级的区域很少,主要分布在靠近南部边缘山区地带;“很不适宜”区域极少,只有南部有小面积分布(图中放大部分)。由此可见,本研究区部分区域受坡度因素制约很小,该因子应该赋予较低的权重。 (2)地貌组合: 地貌组合因子是山地、洼地、河流、海岸等不同地貌元素的综合,本研究区属于琼北地区,有大面积的火山分布,区内山地丘陵分布在南部,其形成与地质年代的火山活动频发有关,属于区域性特征地貌;北部海岸线绵长,有许多优质的沙滩分布;海南第二大河流南渡江跨越研究区,汇入琼州海峡,而沿河两岸由于有水流的侵蚀搬运,也是地貌类型最为典型的区域。基于上述分析,分解为4个子因子,见图5-6。

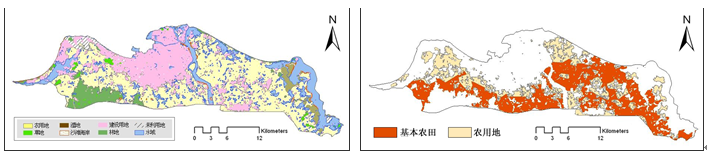

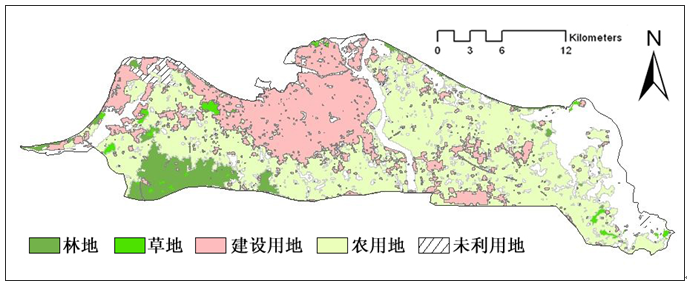

图5-6 地貌组合影响因子分解图 图5-6中,图幅1.是根据海南全省基础地理信息数据库中的DEM数据生成TIN,然后按四级划分而形成的地形简图;图幅2.是根据面状的河流、湖泊池塘水域,取经验值500m为半径生成的缓冲区;图幅3.是根据海岸线取经验值2km缓冲区范围;图幅4.是水系的1km缓冲范围。上述缓冲区范围的设置,参考了部分相关研究成果[60][65-67],取的是经验值,其值的大小实际上反映了各细分因子相对于地貌组合的权重。在此基础上,对上述4个细分因子进行矢量叠加,并在叠加后的ArcGIS数据表中,增加一个zhqz(综合权重)字段,根据各因子权重求和得到地貌组合综合权重值,然后再根据权重值重新划分为4级,得到地貌组合分级专题图,如图5-7。 图5-7 地貌组合分级专题图 图5-7中,可以看出,“非常适宜”区,为多种地貌缓冲交叠区,既有山丘也有洼地,既有河流又比较靠近海岸线,地貌组合非常丰富;“适宜”区地貌组合较为丰富;“不适宜”属于地势平缓的沿海地带与河流入海口,或者山丘与河流的结合地带,地貌组合相对比较单一;“很不适宜”区域为图中空白地带,面积比较广,主要是平原内部或者山地内部,缺乏各种要素的组合条件。可见,地貌组合是形成景观的重要因素。 (3)用地类型: 本次研究采用的遥感数据是2008年海口遥感影像,空间分辨率为30m。利用ENVI Zoom中Feature Extraction模块对遥感影像数据进行监督分类,在遥感图像上选取每类地物的一定数量的训练样本,以样本作参照,按照一定的规则将各像元划分到与其最相似的样本类别。该部分数据来源于李鹏山(2010)硕士毕业论文,属同一研究区系列研究成果,只是根据本研究的需要把土地利用类型从6类细分为9类(其中包括基本农田数据的提取),在此不再赘述,见图5-8,左图为土地利用类型,右图为基本农田。

图5-8 研究区土地利用类型 / 基本农田 对基本农田与土地利用类型进行矢量叠加,切割与合并之后,得到完整土地利现状数据,并且属性数据表也进行了合并,结果如图5-9。 图5-9 研究区土地利用类型图 根据本研究的指标体系,对不同地类进行权重赋值,进行4级量化划分,得到研究区土地利用类型分级图(水域湿地类型提取,作单独因子分析),见图5-10。 图5-10 土地利用类型分级图 从图5-10可以看出,“很不适宜”区,也就是基本农田主要集中在城市郊区水土条件较好的区域,属于限制因子,禁止进行开发;“不适宜”区主要是农业用地,分布在城市与郊区结合部,面积仅次于基本农田,不适宜进行开发建设;“适宜”区主要建设用地,分布在城市区、呈沿海分布,面积也比较广;“非常适宜”区面积较小,只在沿江、沿海区域有小范围分布。土地利用与旅游生态适宜性评价关系密切,权重值也最高。 (4)植被类型: 植被类型数据与土地利用类似,同样可以经过遥感解译进行提取,用地类型共分为荒地裸地,草地,林地园地,农用地,居民区5类,见图5-11。

图5-11 研究区植被类型图 在分析植被因子时,还需要特别注意保护区这一限制因子;把植被类型根据划定的指标体系按照四级标准赋权重,重新划分以后,与保护区数据进行叠加合并,可以得到研究区的植被适宜性4级分区图,见图5-12。 图5-12 植被适宜性分级专题图 图5-12从植被类型的角度,对研究区土地利用进行了适宜度4级划分。“很不适宜”区是研究区范围内的三个陆上保护区,分别是西海岸保护区,金牛岭保护区以及老街保护区,属于限制因子,禁止进行大规模建设和开发;“不适宜”区广泛分布于研究区南部,属于农业用地范围,应当限制大规模开发利用;“适宜”区主要分布于沿海地带,属于居民区或者草地,其中草地大多为人工草皮(高尔夫球场);“非常适宜”区主要是荒地未利用地,面积较小,分布于西北部沿海地带。 植被类型实际上与土地利用类型存在较大的重叠,对于旅游生态适宜性评价影响较小,因此在综合分析中可以赋予较小的权重值。 (5)地质类型: 地质类型因子可以再分解为地质环境分区与地质断裂带两个子因子,研究区处在海口市北部沿海地区,其南部有海口火山口国家地质公园,火山分布较广。本研究参考了廖香俊在《海南岛东北部地质环境评价》中的研究成果,把研究区划分为4个地质分区,见图5-13左图所示:深色地质环境为优,面积最大的区域地质环境为良,西部以及中北部带状区域地质环境为中,面积最小的狭长区域为地质结构比较不稳定的海岸侵蚀区。此外,根据闫成国《琼北地区北西方向长流-仙沟断裂带晚第四纪活动及与火山活动关系的讨论》中的研究成果,研究区内有三条地质断裂带穿越:东西向的“马袅—铺前”断裂带,南北向的“海口—云龙”和“长流—仙沟”断裂带。见图5-13右图,为断裂带2km缓冲区范围。 图5-13 研究区地质分区/地质断裂带缓冲区 为了便于叠加处理,在建立断裂带缓冲区时,设置了较大的缓冲半径(范围更大),因此可以看做地质分区与断裂带因子权重相当;等值赋权矢量叠加,得到图5-14。 图5-14 地质适宜性分级专题图 图5-14可见,“很不适宜”区主要在断裂带交叠部位,或者断裂带与海岸侵蚀区重叠区域,属于限制区域,但是面积较小;“不适宜”区为断裂带缓冲区和海岸侵蚀带范围内;“适宜”区分布较为广泛;“非常适宜”区则集中分布于东南部地质环境为优的区域。根据相关研究文献,本研究区地质环境条件大部分地区较为安全,而且旅游用地与大型工程建设用地有所区别,对地质环境要求并不高,其所赋予的权重也应该相应较低。 (6)水域: 根据上述土地利用分类成果,可以对水域及湿地、沙滩海岸几个类型进行单独提取,获得研究区水域湿地分布情况,见图5-15。

图5-15 水域适宜性评价分级图 图5-15可以看出,研究区水域面积广阔。“很不适宜”区是保护区,属于限制开发区域;“不适宜”区是大部分的水域范围,包括湖泊、主干河流南渡江,以及周围的海域、港湾等;“适宜”区指的是部分湿地,主要分布在东寨港红树林保护区周边,需要注意的是,这里的适宜等级只是相对适宜,是综合考虑了旅游开发各种因素的评价结果,应该在保持生态平衡的前提下,进行有计划有限度的开发,引入生态旅游等经营模式;“非常适宜”指的是尚未进行开发的沙滩以及特色海岸,面积很小,由于地处水陆两大系统结合部,实际上生态环境比较脆弱,但是很适合于开展3S旅游,必须以实地考察为基础,对周边环境进行深入调查分析才能真正做到因地制宜、有度开发。 (7)河流距离: 以主干河流河道为中心线,根据经验值,取半径为500m,1000m以及1500m分别做缓冲区,通过图层剪切、重合叠加等处理,可以得到主干河流距离四级分级图,对应的距离等级为<500m,500—1000m,1000m—1500m,>1500m。见图5-16。 图5-16 河流距离适宜性分级图 本研究中,河流缓冲区的半径设置,采用的是经验值,是多次实验后采用的相对合理值。考虑到研究区范围较小,而且河网密度比较高,以500m为一个数量级,可以比较好地根据河流距离指标把全区进行4级划分。 图5-16显示,全区河流广布,处于“非常适宜”或者“适宜”评级的区域超过总面积一半以上;“不适宜”与“很不适宜”区较小。这也说明,研究区水文条件优越,是进行旅游开发的有利自然基础。

(8)道路可通达性: 与上述河流距离缓冲区处理相类似,道路的可通达性可以用与道路的距离来衡量。本区属于海口市区及周边,是海南省的经济、交通、文化中心地带,道路密度比较高,因此,在经过多次取实验值后,根据经验值选取100m,300m,600m为半径,分别作缓冲区,通过矢量图层剪切、重合叠加等处理,可以得到道路距离四级分级图,对应的距离等级为<100m,100—300m,300m—600m,>600m,图5-17。

图5-17 道路距离适宜性分级图 图5-17显示,全区道路可通达性较好,北部中心地带为市中心,绝大部分区域属于“非常适宜”评级;从市区向郊区方向,呈现明显的变化,路网密度逐渐降低,指示其道路可通达性也相对较低;“不适宜”区与“很不适宜”区面积较小,部分属于海域或者山区。 从图中也可以看出,全区交通条件较优越,为区域旅游开发提供了良好的基础条件。 (9)市-郊区位: 在城市旅游开发中,城市与郊区的区位特点对于旅游产品开发推广是有很大影响的。笔者曾经深入考察过华东旅游市场,作为城市旅游热点目的地,华东地区的许多开发经验非常值得参考。以杭州为例,在城市西郊有著名的“宋城”景区,依托于杭州的宋代都城文化背景打造了一个名为“宋城千古情”的大型歌舞表演,取得了空前的成功,每年平均接待游客300多万以上,目前已经成为华东地区一个标志性的旅游品牌;而在杭州市中心西湖畔,2007年开始,由张艺谋策划的“印象西湖”也推向了市场,然而却反映平平,远远没有达到“印象”系列在丽江、桂林所取得的效益……这其中原因是多方面的,但是市-郊区位所起的作用不容忽视。首先,从自然生态环境而言,郊区无疑要优于市区很多;从景区经营成本而言,在大城市,土地价格是进行旅游开发不得不考虑的一个问题,郊区优势明显;从旅行团队操作考虑,一般的大众旅游产品行程都比较紧张,市区交通堵塞、停车场遥远等因素都对行程安排都有明显制约;从游客接受度而言,郊区往往空气清新,环境优美,生活节奏缓慢,也可以真正达到旅游散心的目的;从旅行社经营策略而言,远离市区的景点推广远比市中心的要困难,因此景区对旅行社的依赖性也会更强,旅行社在合作中可以占据较大的主动权,能形成长期、稳定的合作关系。综上所述,本研究中市-郊区位是比较重要的一个因子。 本研究借助遥感解译的成果,结合海南基础地理信息现状数据,对研究区的市-郊区位进行了四级划分,见图5-18。 图5-18 市-郊区位适宜性分级图 图5-18显示,海口市—郊成沿海狭长分布,其城市核心区处在北部沿海中心地带,主要的河流南渡江从城市东面汇入琼州海峡。从图中也可以看出,由于有南渡江的阻隔,交通条件受一定制约,城市发展呈现单边走势,研究区西北方向是城市的优先发展区。“很适宜”区为近郊区域,靠近城市,基础设施好,交通便利,环境也较好,旅游生态适宜性评级最高;其次是城市边缘区,生态适宜性评级为“适宜”;市中心生态适宜性评级最低,为“很不适宜”;远离市区的远郊区,交通不便,所占面积较广,生态适宜性评级为“不适宜”。 (10)资源独特性: 首先,需要对研究区内主要景点进行调查。由于海口年鉴缺乏相关的数据,本研究采用的是网络搜索法,利用“百度—地图”搜索引擎,在研究区范围内,共有19个景点/风景旅游区,并以红点进行标记;此外,网络搜索“海口保护区”,显示研究区范围内共有4个自然保护区,还有1个人文性质的海口老街保护区。在海南省基础地理信息数据库中,调出地名数据,可以逐项找到上述19个景点/风景区以及5个保护区,并建立新的点状数据集Scenic_spot,保存入库。百度地图搜索结果,见图5-19。

图5-19 海口旅游资源分布示意图 对Scenic_spot数据表进行赋值编辑,按照下表赋予基本属性值,这是后期进行旅游资源评价的一个基础数据。其中,需要注意的是“等级”属性,统一采用A级景点指标,数值越大,指示景点综合评分越高,比如西海岸公园与西秀海滩,其资源特色与4A级景点假日海滩非常接近,虽然没有正式挂牌,但是可以赋予“相当于4A”(该部分赋值主要来源于旅游业内人士问卷调查,以挂牌A级景点两两比较的方式确定所有景点的级别);景点类型根据2003年《旅游资源调查分类与评价标准》分为自然景观与人文景观2个类别,见表5-2。 资源独特性是衡量旅游资源开发潜力的一个重要指标,为了便于进行比较分析,本研究中以旅游资源等级(A级)为依据,采用反距离权重插值法(IDW),见图5-20。 图5-20资源独特性适性插值分级图

表5-2 研究区主要旅游资源(景点)调查

图中西北部沿海板块状区域,以及东部东寨港为中心的圆形区域,属于景点资源独特性较高,优质景点相对集中的区域,适宜性评级为“非常适宜”;广泛分布于中西部,包括海口市郊大部分地区,适宜性评级为“适宜”;其余区域内旅游资源匮乏,尤其缺少优质A级景点,适宜性评级为“不适宜”与“很不适宜”。该适宜性分级,使用空间插值法并重新4级量化分区后,都统一转化为用地特征,可以参与赋权叠加分析。

(11)资源密度: 资源密度指标反映的是旅游资源的密集程度,本研究采用的是以旅游景点做不同半径的缓冲,各景点缓冲进行叠加。半径越小,重叠面积越大,说明资源越密集,反之则资源比较匮乏。设定缓冲半径分别为:1.5km,3km,5km,做缓冲区,然后经过图层剪切、叠加,根据<1.5km,1.5km—3km,3km—5km,>5km划分4个级别,见图5-21。 图5-21 资源密度适宜性分级图 图5-21可以看出,研究区主要旅游景点集中于市区周边以及西北沿海地带,带状分布比较明显,属于“非常适宜”与“适宜”区;南渡江东侧与东寨港之间的广大地区景点很少,密度较低;属于“很不适宜”与“不适宜”区。 (12)资源组合: 旅游主要可以划分为六大要素,也就是:食、住、行、游、购、娱,在城市旅游规划和开发中,其中食、住、行、购、娱五大要素几乎都集中于城市或者市郊范围。而景观资源组合反映的是自然、人文以及综合旅游区相互之间的组合程度,其中购物餐饮娱乐条件与交通市—郊区位是一致的,其资源密集程度从市中心往边郊呈现明显的递减趋势,优越度也随之降低;而景点则可以采用资源密度衡量。因此,根据交通市—郊区位与景点密度图层进行等值叠加,见图5-22。 图5-22 景观资源组合适宜性分级图 图5-22中,“很不适宜”区所反映的含义是:远离市区(购物娱乐餐饮中心区)并且景点很少,旅游资源匮乏;“不适宜”区所反映的含义是:距离市中心较远,旅游资源也比较稀少;“适宜”区反映的含义是,距离城市中心地带很近景点也较集中但是交通拥挤,或者离市中心和景点较远但是环境以及市-郊区位最优;“非常适宜”区反映的含义是市-郊区位最优,景点密度最大的区域,最适宜进行旅游开发,线路易于安排,且交通便利。 (13)知名度: 知名度因子是旅游资源开发潜力的另外一个重要指标。本研究中,通过互联网并结合自身带团实践,采用抽样问卷调查方式,对研究区内主要旅游景点进行了知名度调查。统计结果表明,根据知名度高低,“非常知名”程度反映的是大部分游客都比较熟悉;“一般知名”反映的则是本地居民或者长期居住的外来工作者、学生较为熟悉;“不知名”类别的景点资源,基本上只有旅游从业人员或者相关研究者略微熟悉;“很不知名”类别的景点,基本上很少人知道。打开Scenic_spot数据集,对其数据表进行编辑,增加一个权重指标,并根据知名度程度高低分别赋予1- 4的数值,在ArcGIS中进行IDW插值,重分级,见图5-23。 由于旅游资源知名度指标并不稳定,其赋值带有比较明显的主观性,而且采用插值方法得到的数据,其地理含义与实际情况差距较大,只能简单反映景点知名度高低在地域上的分布规律,是辅助决策的一个参考参考依据。

图5-23 旅游资源知名度插值分级图 (14)文化内涵: 文化内涵因子与知名度因子类似,同样采用抽样调查问卷,以及主观赋值法对研究区主要景点赋予1-4的权重值,在ArcGIS中进行IDW插值,重新分级,图5-24。 图5-24 旅游资源文化内涵插值分级图 由于旅游资源文化内涵指标同样不具备稳定性,赋值主观性倾向明显,插值方法得到的数据与实际情况没有太大可比性,仅仅反映景点文化内涵高低在的地域分布的简单规律,对决策起到辅助参考作用。

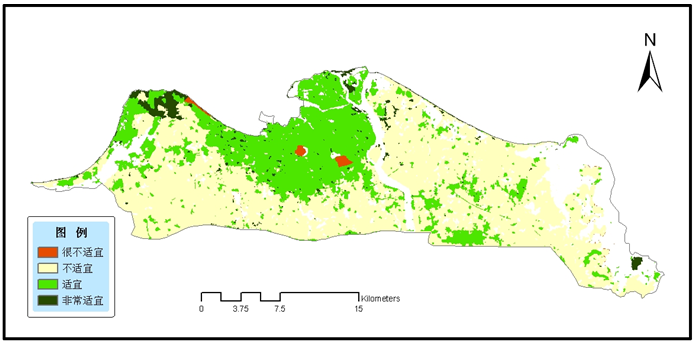

(15)景观生态环境适宜性: 景观生态环境适宜性是从环境生态学角度对区域生态环境进行评价的一种重要方法。作为同一研究区的系列研究,李鹏山(2010)硕士毕业论文中对此有详细的论述,在此直接引用其研究成果,作为一个重要的分析因子,图5-25。

图5-25 景观生态适宜性分级专题图 为了和本研究的适宜性分级相一致,本研究同样采用了4级适宜性分级体系。图5-25中显示,“很不适宜”区属于人类活动集中区域,建设用地范围,生态环境最差;“不适宜”区是主要是农业用地范围,受人类生产活动影响,生态环境也比较差;“适宜”区主要是水域范围,由于海南禁止重污染企业的进入,水质条件还比较良好;“非常适宜”区属于交通欠发达的山区林地、草地,或者自然保护区、湿地,自然生态环境保持良好。在本研究中,生态环境适宜性也是必须考虑的一个特殊因子。 限制因子指的是土地利用中起决定作用的限制条件。在多因子叠加分析中,凡是与限制因子范围重叠的区域,其权限赋值都应该是直接置零,属于“严禁开发”与“非常不宜开发”的特殊保护区域或者危险区域。根据单因子分析结果,对所有限制因子进行提取,叠加分析,然后合并得到所有限制因子图层,见图5-26。

图5-26 研究区限制因子叠加范围图 上述5.3.1中,已经对单因子条件进行了逐一分析。从图5-26可以看出,限制因子主要有:基本农田,与一般农用地不同,属于国家法律规定的保留农田,占农田面积80%以上,面积分布最广;陆地保护区,以陆地为载体的陆生动植物生态保护区,面积较小,但是有严格的限制;水域保护区,以河流湖泊湿地或者海域为载体的水生动植物保护区,本研究区内主要是东寨港红树林保护区。此外,相关研究成果表明,研究区内地质条件总体较好,主要的不稳定区是海岸侵蚀区,但是面积比较小,而且对于旅游用地而已,地质条件的制约影响并不明显,权重较低。 在进行单因子分析后,如何确定各因子的权重,是进行各因子赋权叠加的关键问题。本研究中主要采用了专家赋值法,并结合研究区的实际情况选择合理赋值区间。 (1)权重赋值 参照1-9分判别尺度表,设计相关调查问卷,按照各个调查因子与本研究的相关性重要度不同,邀请5位相关领域专家进行打分,见表5-3。 表5-3 赋值判别尺度对照表

根据专家打分的结果进行统计,求出各因子的评价分值,然后对15个因子的平均分值汇总,作为权重总评分基数;再根据各因子平均值与总评分基数的比值(总权重值为1),可以求出各因子相当于总评价指标的权重。由此还可以计算2级指标、1级指标各项权重值,反映了各级指标在总评价指标体系中所占的比重。如1级权重中,自然条件占0.39066,社会条件占0.19902,旅游资源占0.34644,生态环境占0.06389,能较好反映研究区特点。并且各级总权重值都等于或者接近于1,与基数一致,表5-4。 表5-4专家打分统计及权重赋值计算表

(2)叠加分析实现方法:ArcGIS赋权叠加方法 适宜性分析的研究方法有很多,但是使用最多的还是叠加分析法。在ArcGIS9.3中,可以使用ArcMap工具箱中的“Weight sum”工具,直接实现复杂的多图层赋值叠加功能。该功能操作简便,只需要逐一添加需要进行叠加的栅格图层,为每个图层赋一个权重值,就可以直接得到赋权重叠加后的成果图。但是参与叠加的各叠加图层要在相同的图幅范围,并且不能出现空值,否则会出现图幅的缺失。 因此,在上述5.3.1的单因子分析成果基础上,利用Spatial Analyst工具条中的covert—features to raster工具,把所有矢量分析结果转化为栅格图,像元大小统一设为30m。部分图层,如水域等,根据研究区范围,把空白区进行裁切,赋予0值,或者对部分单因子图层进行合并(根据4级分区标准,进行图幅和属性合并)。处理后的全部单因子图层,如图5-27。

图5-27 全部单因子分析成果栅格图 (3)叠加分析步骤 在ArcGIS中赋权重叠加分析的具体操作步骤可以用流程图表示,图5-28。

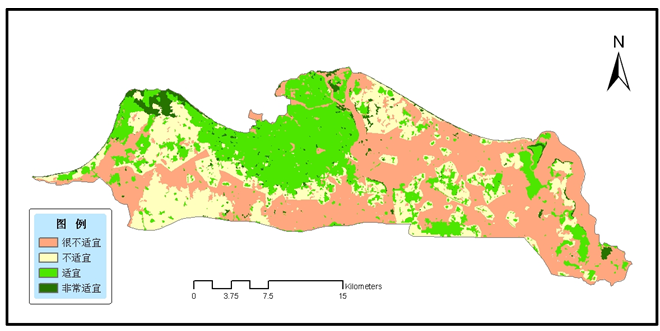

图5-28 ArcGIS中赋权叠加分析实现流程图 5.4 评价成果 根据图5-28操作流程,对全部因子进行赋权叠加分析,并根据4级标准量化重新分类,可以得到基于多因子赋权叠加的旅游生态适宜性四级分区图,图5-29。 图5-29基于多因子赋权叠加的旅游生态适宜性分级图 限制因子与一般的影响因子不同,因此需要在全部因子赋权叠加后,再进行一次赋权叠加分析。而且为了凸显限制因子的重要性,在进行栅格转换前,对所有限制因子叠加后的图层属性表进行统一赋值,限制区赋值为0,非限制区赋值为4。栅格转化之后,限制因子栅格数据与图5-29的叠加结果进行叠加,权重分别为0.3与0.7。这个权重值是经过多次实验获得的经验数据。由于叠加分析后的数据还需要进行重分类(reclassfy),这个权重可以使得在classification的分类尺度图中,二次叠加前后能够对应,见图5-31。在二次叠加前,多因子赋权叠加成果四级划分的标准是:1.35-1.85,1.85-2.45,2.45-2.7,2.7-3.3,取值区间是1.35-3.3;而根据叠加分析权重,可以计算出对应的非限制因子区域,其取值空间落在2.145-3.51,其四级重新分类的标准分别为:2.145-2.495,2.495-2.915,2.915-3.204,3.204-3.51。叠加后的classification分类尺度表,见图5-30中的右图,其框选区域对应的就是非限制区域,而双峰曲线中左边的峰值反映的是限制区域特征,与右边的峰值区域之间有一个0值空间,可以很容易进行区分,保持二次叠加前后(是否考虑限制因子)其分类标志的一致性。

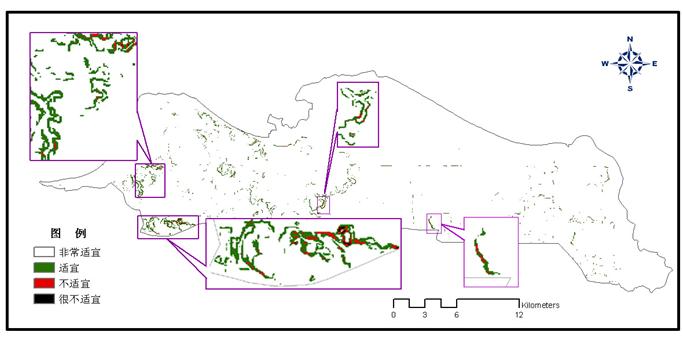

图5-30二次叠加分析前/后重分类尺度对照图 经过上述二次叠加重新按4级标准进行分类后,可以得到海口滨海旅游区生态适宜性分级评价图。全区共被划分为很不适宜,不适宜,适宜以及非常适宜四个等级,图5-31。

图5-31海口滨海旅游区生态适宜性评价成果图 经过上述限制因子二次赋权重叠加以后,所有限制区域都直接归类于“很不适宜”区,符合对应限制因子的定义。进行重分类以后,其成果将以栅格数据方式进行保存,各区域的面积特征可以通过像元的个数与单位像元大小来计算。 5.5 结果分析 从图5-31栅格数据中,可以导出属性表,其中ID,Count两个字段是系统自动生成的字段,Name,QZ-Value属于用户自定义字段,之前已经对其进行了赋值。另外再定义一个名为“面积”的用户字段,根据Count字段的像元个数,乘以每个像元的大小(执行栅格化时已指定,像元大小为30*30m2,转换单位)求得,见表5-5。 表5-5 研究区生态适宜性成果图属性表

根据表5-5,导入Excel表格中,可以对各分区进行面积统计,见图5-32。 图5-32研究区生态适宜性分区面积统计图 根据表5-5与图5-32,海口滨海旅游区全区总面积为61191.45公顷,其中旅游生态适宜性分级为“很不适宜”区域面积为32648.76公顷,约占总面积53%;“不适宜”区域面积为16730.55公顷,约占总面积27%;“适宜”区域面积为7713.18公顷,约占总面积13%;“很不适宜”区域面积为4098.96公顷,约占总面积7%。 从图5-31可以看出,旅游生态“适宜”及“非常适宜”区域主要都集中在城市或者近郊区,远郊区大部分属于“很不适宜”区,这个分析结果主要取决于进行多因子叠加分析时的权重取值。“市-郊区位”因子参与叠加分析时,其权重值为0.108108,而另外一个因子与其密切相关的因子“资源组合”所赋予的权重值也达到0.085995,其组合权重值远高于其他因子,这符合单因子评价中的分析,该因子实际上对于旅游开发所起的作用或者反作用比较明显,应该赋予较高权重。此外。呈现“市—郊”差异化的另一原因是,在栅格化重新分级赋值过程中,也存在一定的主观因素干扰,所取的是一个实验经验值。这个取值主要是依据在于加入限制因子前,能够较好的进行4区划分,并以此为依据,计算出与限制因子二次叠加后的取值区间,据此进行重分类。这符合限制因子的基本定义。研究成果能较客观反映实际情况。 第六章结论 海口市滨海旅游区从属于琼北滨海旅游带,是其中最具典型代表特征的一个区域,其研究成果能够集中反映琼北滨海旅游带的主要特点。琼北滨海旅游带地处海南省北部,濒临琼州海峡,属于水陆两大生态系统交接部位,又靠近省会城市海口,是全省经济,政治,文化中心以及交通枢纽,基础设施条件较好,因而人地关系也最为紧张。多年来,旅游业在区域经济结构调整中被赋予厚望,然而与其经济中心区的地位相比,海南北部的旅游业发展水平还相当落后,琼北滨海旅游带的旅游资源潜力尚未真正被发掘出来。2010年初,海南“国际旅游岛”建设正式上升为国家战略,为琼北地区旅游业的发展带来了新的机遇。海南省旅游产业长期以来所呈现“南重北轻”的极不均衡格局,已经成为海南旅游真正走向国际化,从旅游大省走向旅游强省的一个主要瓶颈。如何发挥海口省会城市的带动作用,推动区域合作,创立琼北旅游品牌,提升琼北旅游目的地形象,增强区域旅游竞争力,走旅游可持续发展道路,是当前的研究热点话题。因此,以2008年遥感影像为主要数据源,通过遥感解译对区域土地利用特征进行了分析研究,并从旅游土地利用的角度,基于层次分析等方法,构建多因子评价指标体系,对海口滨海区旅游生态适宜性进行了综合评价,可为区域旅游规划提供有益参考。 6.1 结论 6.1.1生态适宜性评价指标体系 生态适宜性评价指标体系的选取,对最终研究结果有非常重要的影响。在本研究中,综合运用了专家咨询、理论分析及频道分析等多种方法,依据层次分析法思想,对指标进行了层次分解,建立了评价指标的层次模型。根据研究区的实际情况,概括了城市滨海区旅游用地主要特点,对其他滨海旅游区进行生态适宜性评价指标选取有参考意义: ①城市用地特征鲜明。根据遥感解译结果,提取的区域土地利用信息表明,城市滨海区虽然包括了市区、郊区与农村、城镇,但是其旅游土地利用仍然适用于城市土地利用分类,相关的城市土地利用分析方法也同样适用。 ②滨海区生态环境脆弱。城市滨海的区位特征决定了其人地关系较为紧张,生态环境也比较脆弱,这对于大众旅游产品而言,是必须考虑的一个重要因素,也是关系到区域生态平衡与旅游可持续发展的关键问题。因此,本研究中,引入了“环境生态效应”作为衡量生态脆弱性的一个因子,参与综合赋权叠加分析。 ③旅游活动影响显著。以海口滨海旅游区为例,旅游活动带来的显著影响有:旅游房地产存在较大发展空间;旅游淡旺季明显,生态环境压力随着游客量的增减也会呈现典型的季节性变化;旅游产业规模与旅游竞争力有密切联系。衡量旅游业的指标有很多,本研究主要选取了旅游资源独特性、资源密度、资源组合、知名度及文化内涵共5个三级指标,能够综合反映旅游开发潜力。 此外,在指标的量化方面,本研究从单因子分析过程中就直接采用了适宜性4级划分标准,确保各个叠加指标都使用同一量纲,便于进行赋权重叠加分析。对于赋权叠加后的栅格数据重分类,其选择尺度需要根据实际情况,多次进行实验,选取最能反映区域旅游土地利用状况的重分类标准。 6.1.2海口滨海旅游区生态适宜性四级分区 图5-32显示,海口滨海旅游区生态适宜性根据很不适宜,不适宜,适宜,非常适宜4个等级标准进行分区,在叠加分析进行重分类时,每级对应的分类尺度分别为2.145-2.495,2.495-2.915,2.915-3.204,3.204-3.51。适宜性分级成果表明: ①全区不适合进行大规模开发的区域分布广泛,占全区总面积的80%。其中,“很不适宜”区主要集中在基本农田、自然保护区已经交通不便,旅游资源匮乏的远郊区,面积达到32648.76公顷,占百分比约为53.36%;“不适宜”区主要集中在研究区的中部北面沿海城市中心地带,东面海域地区,西南部交通较为不便的熔岩台地地区,其他零星分布主要为湖泊池塘水域,面积为16730.55公顷,占百分比约为27.34%。 ②较为适合进行规模开发的区域(适宜性评价为“适宜”区)占全区总面积的12.61%,面积为7713.18公顷。从空间分布上看,呈现比较明显的带状分布特点,即沿海、沿江、沿城市边缘分布特征。在研究区西北沿海,有面积较大的区域分布;在限制区的破碎区域,属于郊区城镇及居民生活区,存在小范围的斑块分布;东面东寨港自然保护区周边,有小范围带状区域属于“适宜”区。研究结果表明,海口滨海旅游带旅游生态适宜性评级较高区域多集中于市-郊区位较好,环境较好,旅游资源密度较高、资源组合比较合理地“城市—郊区”区域,适合进行大规模旅游开发。 ③旅游生态适宜性评级为“非常适宜”的区域较小,大约只占全区总面积6.70%,面积为4098.96公顷。其分布特征与“适宜区”相似,呈现一定的带状分布特征,但是比较集中在海口市西侧以及研究区西北犄角沿海地带。此外,在海口市北部沿海、东面沿南渡江有小块区域分布;研究区东部,东寨港附近有面积很小的面积分布。该部分区域反映的旅游生态适宜性特点是:市-郊区位优越,基础设施完善,土地利用成本最低,生态环境最好,景观组合最丰富,旅游资源密度最高,旅游资源(食住行游购娱6大要素)组合最合理。该区域属于优先发展区,非常适合进行大规模的旅游开发,可以根据实地调查的情况,进行旅游基础设施(食住行游购娱)建设,包括:适宜兴建旅游度假型酒店;开发旅游房地产(产权式公寓);或者开发以乡镇为主题的生态旅游产品、以沙滩、海岸、阳光(3S)为主题的海上旅游产品;在交通枢纽区开发以海南本地土特产为主要卖点的特色购物店、免税店;引入特色夜间经营项目(如张艺谋的“印象海南岛”),未来政策允许的情况下,还是博彩业优先考虑的选址区域。 6.1.3旅游生态适宜性评价的相对性 旅游生态适宜性与其他生态适宜性有较为明显的区别。首先,旅游用地就有狭义广义之分,本研究主要针对的是狭义旅游用地,也就是旅游建设用地。选取的限制因子也仅针对于进行大规模的大众旅游产品开发才会受到限制,而“生态旅游”等规模较小、符合环境保护要求的旅游产品开发受此制约比较小。因此,从旅游生态适宜性等级评价而言,具有一定的相对性,而并非绝对性的划分。比如,在基本农田区域或者自然保护区及其缓冲区范围内,在特定的条件下,在不破坏当地环境生态平衡,不超过环境负荷的前提下也可以进行有计划、小规模的生态旅游产品开发。 总上所述,本研究根据研究区的特点,选取了若干指标,按照四级适宜度标准对全区进行了相对适宜性分级,研究结果比较综合的反映了区域旅游用地的适宜性现状。作为一个典型的样本区,这种研究方法同样适用于整个琼北滨海旅游带的研究。

6.2 研究不足之处与展望 本研究选取海口滨海旅游区为研究案例,采用了选取典型、以点带面的研究思路,对该区旅游生态适宜性进行综合评价,以期能够为琼北滨海旅游带乃至整个琼北地区的旅游规划和开发提供有益的参考。由于研究时间的限制,数据获取及资料收集困难等原因,尚有许多不足之处,没有对琼北滨海旅游带进行全范围深入研究。本研究成果所体现的城市滨海旅游生态适宜性规律,如“非常适宜”区与“适宜区”都体现了紧靠城市边缘、沿海带状分布,以及以小城镇、居民点为据点离散分布的特征,对于琼北滨海旅游带全区域的旅游生态适宜性评价仍然具有可比性,能为区域旅游发展提供参考。 在此研究基础上,关于琼北旅游规划与开发,可以对以下问题进行更深入研究: (1)琼北滨海旅游带 这个概念不仅是地理界线上的简单的划分,而是提供了一种研究的思路和模式:选取典型,由点及面,由浅入深。本研究中,选取海口滨海旅游区为研究对象,目的在于要通过典型区域(环境最脆弱,旅游业最发达,城市经济文化最核心,人地关系最紧张)的特征分析;通过进行区域特点比较等方法,对更大范围研究区的特征趋势进行探讨,并为其区域发展出谋划策。 (2)区域旅游发展策略 鉴于篇幅有限,难以对此有深入的分析和研究,但是本研究成果可以为区域旅游规划和开发提供一些有益的参考。琼北并非没有优质的旅游资源,其中知名度、资源独特性最突出的就有海口火山口“雷琼世界地质公园”;还有海南省早期最主要的特色景点文昌东郊椰林;有全国最大的红树林保护区东寨港红树林自然保护区。最近新开发的旅游产品:在4A景点假日海滩,有张艺谋策划导演的大型实景演出“印象海南岛”;在文昌龙楼镇,有在建的中国最南端卫星发射场,未来还将配套建成航空航天主题博物馆等。琼北主要的旅游景点在地域分布上呈现了沿海分布的特点,属于本研究所提的“琼北滨海旅游带”范畴,这也是提出该区域定义的一个基本依据。此外,打破行政区划的人为障碍,按照旅游资源及地域分布特点进行带状研究区划分,有利于区域旅游合作与发展。这些方面值得做更深入的研究和探讨: ①在旅游区域开发中,“区域合作”是最主要的发展策略。建立长期有效的区域合作机制,由政府部分牵头,成立专门的区域旅游发展规划管理委员会,统一对区域旅游资源进行合作性开发,可以大大减少旅游基础设施重复建设,避免产品同质化竞争,最大限度实现规模效益。这种区域合作模式在华东五市开展得非常成功,尤其在2010年上海世博会期间,通过“杭州—苏州—上海”(俗称“小华东”线路)或者“南京—苏州—无锡—上海—杭州”(俗称“大华东”)这种跨省市的区域旅游合作,既借助上海世博会带动了周边省市的旅游发展,也很好的缓解了上海市的旅游接待压力。琼北要实现区域合作无论其规模还是行政难度相比之华东五市要小得多,未来大有可为。 ②以先进带落后是区域共赢的合作基础。在琼北滨海旅游区中,根据景观特色以及地理区位,可以建立以海口为中心区的滨海城市旅游区;以东侧文昌为中心的椰树风光带;以西侧临高北缘为起,东到东寨港的乡村生态旅游带。海口作为省会城市,可以起到很好的示范带头作用,并对其他落后地区提供必要支持,为区域旅游合作打下基础。 ③扭转海南旅游“南重北轻”结构任重而道远。海南国际旅游岛战略为琼北旅游的后续发展创造了有利的机会,因此只有充分发挥区域区位优势,坚持区域合作,加大扶持力度,培育地区旅游品牌,树立良好的目的地形象,在保持区域环境生态优势的前提下进行有计划的旅游开发,才能找到新的发展之路。 [1] 简文,国务院批准海南建设国际旅游岛[J].商场现代化,2010,(03):69. [2] 王琦,海南"再次疯狂"的背后——论2010年年初海南房地产热潮[J].中国商界(下半月),2010(06):175-176. [3] 王红,"国际旅游岛"背景下的海南旅游业制度创新[J].新东方,2009(06):20-23. [4] 郑菁华,"大区小镇"捆绑海南旅游开发新模式[J].今日海南,2009(12):10. [5] 邱大军,谭丽琳,海口具备旅游国际化良好条件[N].海南日报,2008-9-25(002). [6] 刘小航,唐卉,海南旅游资源持续利用探讨[J].热带地理,2002(02):152-155. [7] 李鹏山,基于GIS的海口市滨海旅游区土地利用的生态环境效应研究[D].海南师范大学,2010,5. [8] Hopkins L.Methods for generating landsuitability maps: A comparative evaluation.Journal for American Institute ofPlanners,1977,34(1): 19-29. [9] Collins M G,Steiner F R,Rushman M J.Land-usesuitability analysis in the [10] Janssen R,Rietveld P.Multi -criteria analysisand geographical information systems: An application to agricultural land usein the Netherlands//Scholten H J,Stillwell J C H.Geographical InformationSystem for Urban and Regional Planning,Kluwer Academic Publishers,Dordrecht,1990,129-139. [11] 许嘉巍,刘惠清.长春市城市建设用地适宜性评价[J].经济地理,1999,19(6):101-104. [12] Miller W,Collins WMG,Steiner FR,et al.Anapproach for greenway suitability analysis.Landscape and Urban Planning,1998(42):2-4,91-105. [13] Moreno D,Seigel M.A GIS approach for corridorsitting and environmental impact analysis.GIS/LIS’88.Proceedings from thethird annual international conference,San Antonio,Texas 2,1988,(2):507-514. [14] Home R,Hiekey J.Eeological sensitivity ofAustralian Rainforests To Selective Logging [J].AustralianJournalofEeology.1991,16(1):119一129:44. [15] 李秋,生态旅游适宜性研究[D].辽宁师范大学,2005,5. [16] MCHARG I.Design with Nature[M].New York: Natural History Press,1969. [17] 李卫锋,王仰麟,蒋依依,等.城市地域生态调控的空间途径-以深圳市为例[J].生态学报,2003,23(9):1823-1831. [18] Steinitz C ,Parker P ,Jordan L.Hand-drawnoverlays : Their history and prospective uses1 Landscape Architect ,1976 ,66(5):444-445. [19] Van Ranst E,Tang H,Groenemans R,et al.Application of fuzzy logic to land suitability for rubber p roduction inpeninsular [20] Kalogirou S.Expert systems and GIS: anapplication of land suitability evaluation[J].Computers,Environment and UrbanSystems,2002,26: 89-112. [21] Tal Svoray,Pua Bar,Tsafra Bannet.Urban land-useallocation in aMediterranean ecotone: Habitat HeterogeneityModel incur-poratedin a GIS using a multi-criteria mechanism[J].Landscape and Urban Planning,2005,72:337-351. [22] Hopkings LD.Methods of generating landsuitability maps: A comparative evaluation [J].American Institute of Planners,1977,43(4):386-400. [23] Pereira JM,Duckstein L.A multip le criteriadecision-making app roach to GIS-based land suitability analysis[J].GeographicalInformation Sys-tems,1993 (7) : 407-424. [24] XiangW,Whitley DL.Weighting land suitabilityfactors by the PLUSMethod[J].Environment and Planning Design,1994,21: 273-304. [25] Jankonwski P,Richard L.Integration of GIS-basedsuitability analysis and multi-criteria evaluation in a spatial decisionsupport system for route selection[J].Environment and Planning Design,1994,21:323-340. [26] Diamond JT,Wright J.Design of an integratedspatial information system for multi-objective landuse p lanning[J].Environmentand Planning Design,1988,15: 205-219. [27] Saaty Thomas L.Rank from comparisons and fromratings in the analytic hierarchy/network p rocesses[J].European JournalofOperational Re-search,2006,168: 557-570. [28] Saaty TL.Decision-making with the AHP: Why isthe principal eigenvector necessary[J].European Journal of Operational Research,2003,145:85-91. [29] 刘贵利.城乡结合部建设用地适宜性评价初探[J].地理研究,2000,19 (1):80-85. [30] 程吉宏,王晶日.区域环境影响评价中土地使用生态适宜性分析[J].环境保护科学,2002,28 (112):52-54. [31] 李蓉蓉,王学雷.基于GIS的江汉平原湖区农业用地适宜性评价[J].华中师范大学学报:自然科学版,2000,34(2):237-240. [32] Goodchild MF ,Parks BO ,Steyaert LT,EnvironmentalModeling with GIS.New York : Oxford University Press ,1993,277-309. [33] Crossland MD ,Wynne BE ,Perkins WC,Spatialdecision support systems : An overview of technology and a test of efficacy.DecisionSupport Systems ,1995 ,14:219-235. [34] Malczewski J,Multicriteria GIS and DecisionAnalysis.John Wiley and Sons ,INC, [35] Hopkings LD,Met hods for generating landsuitability maps : A comparative evaluation1 Journal of American Institute ofPlanners ,1977,43 (4):386-400. [36] Anderson LT,Seven met hods for calculatingland capability/ suitability.Planning Advisory Service (PAS) Report No1402.1987. [37] Pereira JM ,Duckstein L,A multiple criteriadecision-making approach to GIS-based land suitability analysis1 Int.J.GeographicalInformation Systems ,1993 ,7:407-424. [38] Lu YL ,Zong YG.Ecological planning of land use: The central area of Tianjin.Ambio ,1996 ,25(6):421-424. [39] Malczewski J.GIS-based land-use suitabilityanalysis : A critical overview.Progress in Planning ,2004 ,62:3-651. [40] CAMBELL JC,RADKE J,GLESS JT,etal.Anapplication of linear programming and geographic information systems: croplandallocation in antigue[J].Environment and Planning,1992,24:535-549. [41] 杜亚娟.黄土高原重点水土流失区生态经济型乔木树种的区位环境适宜性[M].中国图书年鉴.武汉: 湖北人民出版社,2001. [42] 李文龙,张彦宇,李自珍,等.高寒草地植物生态位适宜度与生产力和多样性的关系及其对放牧的响应[J].自然科学版.兰州大学学报,2007,(2):53-57. [43] 宁艳杰,城市生态住区基本理论构建及评价指标体系研究[D].北京林业大学,2006,5. [44] 张智,城市人居环境评价模式研究与实践[D].重庆大学,2005,5. [45] 杨少俊,刘孝富,舒俭民,城市土地生态适宜性评价理论与方法[J].2009,18(1): 380-385. [46] 何英彬,陈佑启,杨鹏,吴文斌,姚艳敏,李志斌,国外基于GIS 土地适宜性评价研究进展及展望[J].地理科学进展,2005,28(6):898-904. [47] MacDougall EB.The accuracy of map overlay.LandscapePlanning.1975,(2): 23-30. [48] Steinitz C,Parker P,Jordan L.Hand drawnoverlays: Their history and prospective uses.andscape Architecture,1976,(9):444-455. [49] Aerts J.Spatial decision support for resourceallocation: Integration of optimization,uncertainty analysis and visualization techniques.PhDThesis,Faculty of Science,University of Amsterdam,2002. [50] Jiang H,Eastman J R.Application of fuzzymeasures in multi -criteria evaluation in GIS.International Journal of GeographicalInformation Systems,2000,(14): 173-184. [51] Wang F,Hall GB,Subaryono.Fuzzy informationrepresentation and processing in conventional GIS software: Database design andapplications.International Journal of Geographical Information System,1990,(4):261-283. [52] Burrough PA,McDonnell RA.Principles ofGeographical Information Systems.Oxford UniversityPress,Oxford,1998. [53] Sui DZ.Integrating neural networks with GISfor spatial decision-making.Operational Geographer,1993,11(2):13-20. [54] Zhou J,Civco DL.Using genetic learning neuralnetworks for spatial decision making in GIS.Photogrammetric Engineering andRemote Sensing,1996,(11): 1287-1295. [55] Krzanowski R,Raper J.Spatial Evolutionary Modeling.Oxford UniversityPress,Oxford,2001. [56] Batty M,Xie Y.From cells to cities.Environmentand Planning B,1994,(21): 31-48. [57] Liang Tao,Cai Chunxia,Liu Min,etal.Study onmethodology of ecological suitability assessment of urban landuse[J].GeographicalResearch,2007,26(4):782-788. [58] 李因果,李新春.综合评价模型权重确定方法研究[J].辽东学院学报(社会科学版),2007,9(2):92-97. [59] 董家华,包存宽,黄鹤,等.土地生态适宜性分析在城市规划环境影响评价中的应用[J].长江流域资源与环境,2006,15(6):698-702. [60] 朱虹,基于GIS的工业园土地生态适宜性评价研究[D].大连理工大学,2007,6. [61] 陈昌勇,尹海伟,徐建刚.吴江东部地区城镇发展用地生态适宜性评价[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2005,33(3):114-118. [62] 赵珂,吴克宁,朱嘉伟,等.土地生态适宜性评价在土地利用规划环境影响评价中的应用-以安阳市为例[J].中国农学通报,2007,23(6):125-128. [63] 梁涛,蔡春霞,刘民,等.城市土地的生态适宜性评价方法[J].地理研究,2007,26(4):782-788. [64] 梁涛,蔡春霞,刘民,彭小雷,城市土地的生态适宜性评价方法—以江西萍乡市为例[J].地理研究,2007,26(4):782-788. [65] 邬彬,基于GIS的旅游地生态敏感性与生态适宜性评价研究[D].西南大学,2009,6. [66] 杨敏,基于GIS和模糊评价法的土地生态适宜性分析[D].西南交通大学,2004,10. [67] 岑湘荣,基于GIS的城镇建设用地生态适宜性评价研究[D].中南大学,2008,5. [68] 石纯,黄孟仓,居住区生态适宜性指标体系的探讨[J].上海环境科学,2003,22(8):564-588. [69] 陈云峰,孙殿义,陆根法,突变级数法在生态适宜度评价中的应用—以镇江新区为例[J].生态学报,2006,26(8):2587-2593. [70] 陈述彭,鲁学军,周成虎.地球信息系统导论[M].北京: 科学出版社,2000. [71] 邬 伦.地理信息系统,原理,方法和应用[M].北京: 科学出版社,2000. [72] 吴信才.地理信息系统原理与方法[M].北京: 电子工业出版社,2002. [73] 张明湖,陈颖彪,基于GIS技术的物流管理信息系统集成方法研究[C].广州大学2005届优秀毕业论文(设计)选集,知识产权出版社,2006.5. [74] 邱炳文,池天河,王钦敏,等.GIS在土地适宜性评价中的应用与展望[J].地理与地理信息科学,2004,20(5):20-24. [75] 梁栋栋,不同类型旅游地的旅游用地研究[D].安徽师范大学,2004,5. [76] 徐勤政,刘鲁,彭珂,城乡规划视角的旅游用地分类体系研究[J].旅游学刊,2010,25(7):54-61. [77] 吴郭泉,王文娜,刘加凤,基于生态理念的旅游用地分类研究[J].福建林业科技,2008,35(3):227-231. [78] 张娟,旅游用地分类的探讨[J].资源与产业,2008,10(1):63-68. [79] 苏琨,周勇,旅游用地在土地利用分类系统中的归属与应用初探[J].资源与产业,2008,10(3):97-99. [80] 叶映,张翠萍,岳平,基于GIS 的铜鼓岭旅游用地生态适宜性评价[J].中国科技信息,2008,21. [81] Cooper C P.Progress inTourism,Recreation and Hospitality Management.the Universityof Surrey,1989. [82] 毛建华,蔡湛.旅游度假区定义的探讨[J].地理学与国土研究,1996(12):52-54. [83] 保继刚等.旅游地理学[M].北京: 高等教育出版社,1999,9. [84] 池雄标.滨海旅游理论与实践[M].广州: 中山大学出版社,2004. [85] 闫成国,江娃利,琼北地区北西方向长流-仙沟断裂带晚第四纪活动及与火山活动关系的讨论[J].2007,2(3):230-242. [86] 廖香俊,冯亚生,丁式江,张本仁,徐忠胜,吴丹,海南岛东北部地质环境评价[J].吉林大学学报(地球科学版),2009,35(5):646-652. [87] 王业侨,海南省经济社会发展与土地利用相关分析[J].2006,25(3):81-84. [88] 李萍,李勇,最高境界是出"新"--海南旅游产业发展问题的研究和建议 [J].今日海南,2007,2:38-39. [89] 吴克宁,杨扬,吕巧灵,刘国顺,叶协锋,河南省烟草生态适宜性评价的指标体系[J],河南农业科学,2006,4:20-23. [90] 楚文海,高乃云,鄢贵权,苏维词,西南岩溶山区水资源可持续利用评价指标选取及权重确定[J].水土保持通报,2008,28(1):59-64. [91] 马阿滨,黑龙江森工林区可持续发展综合评价指标体系研究[D].北京林业大学,2006. [92] 李春越,城郊农村土地生态经济适宜性评价及优化配置研究[D].西北农林科技大学,2007,4. [93] 张自宾,基于纹理特征的遥感影像土地利用分类[D].辽宁工程技术大学,2009. [94] 李伟峰,欧阳志云,肖燚,景观生态学原理在城市土地利用分类中的应用[J].2011,31(3) : 0593-0601. [95] 杨志峰,徐俏,何孟常,毛显强,鱼京善.城市生态敏感性分析[J].中国环境科学,2002,22(4):360-364. [96] 施璠成,基于GIS的泰州医药城土地生态适宜性评价[D].南京林业大学,2009,6. [97] 沈虹,肖青,鲍仙华,区域环评中生态适宜度分析指标体系的探讨[J].上海环境科学,2004,23(4):156-160. [98] 张静,作物_地域多种组合中作物生态适宜性评价与权重配置方法的研究[D].南京农业大学,2005,6. [99] 夏小梅,陈阿林,杨华.基于遥感与GIS的LUCC及马尔柯夫过程趋势预测[J].水土保持研究,2009,16(5):19-24. [100] 张楠楠,胡庆钢.基于多因子叠加的用地适宜性评价方法及应用[A].杭州:杭州市城市规划编制中心城市规划面对面—2005城市规划年会论文集(上)[C],2005:412-416. [101] 黄光宇,陈勇.生态城市理论与生态城市规划方法(第一版)[M].北京:科学出版社,2002:156-278. [102] 刘耀林,焦利民,基于计算智能的土地适宜性评价模型[J].武汉大学学报(信息科学版),2005,30(4):283-287. [103] 史同广,郑国强,王智勇,王林林,中国土地适宜性评价研究进展[J].地理科学进展,2007,26(2):106-115. [104] 於家,基于人工智能的土地利用适宜性评价模型研究与实现[D].华东师范大学,2010,6. 一、已发表(包括已接受待发表)的论文,以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况(只填写与学位论文内容相关的部分):

注:在“发表的卷期、年月、页码”栏: 1如果论文已发表,请填写发表的卷期、年月、页码; 2如果论文已被接受,填写将要发表的卷期、年月; 3以上都不是,请据实填写“已投稿”,“拟投稿”。 二、与学位内容相关的其它成果(包括专利、著作、获奖项目等) ①成果类型含论文、专著、编著、译著、教材、专利、科研成果奖、鉴定成果等 ②署名次序:如1人,请填“独立”;如2人合写,排名为第1的,填②人①。第1署名为导师请注明。 ③刊物等级及被收录情况(中文核心期刊、SCI、EI、ISTP、 CSSCI、人大复印资料转载等) ④参与编著,单独撰写字数应不少于3万字,且在序言中须有“**负责撰写**部分的字样”,且须在备注说明撰写章节及字数;

致 谢

三年前,我辞掉工作,背上行囊只身来到陌生的海南岛,来到了海南师范大学地理与旅游学院,继续追寻我求学的梦想;今天,我深深地爱上了海南这片热土,在完成学业的同时对自己的职业角色进行了重新定位,并为未来的事业打下了重要的基础……三年回炉再造,在学校接受了熏陶,在社会得到了充分的锻炼,一路走来,确实有许多值得感谢的人,他们在我最迷茫的时候给我指明了方向,在我失落的时候给了我进取的动力和希望;尤其在做毕业论文的过程中,遇到了许多的困难,最终能够顺利得以完成,和老师的指导、同学的支持和帮助是分不开的。 首先需要感谢的是我的导师谢跟踪副教授。从我到海师大参加面试,尚未正式入学的时候,谢老师就已经开始指导我大量进行文献阅读,做读书报告;论文从选题、实施和撰写各环节,在许多关键问题上都给予了我明确的指导,让我少走了许多弯路。导师在学术科研上严格要求,一丝不苟,但是在生活等方面却一直像朋友一样对我给予了许多的帮助和启迪,既是我的向导也是激励我成长的楷模。毕业对我而言,不是结束而是新的开始,一日为师终身为父,导师的点滴教诲永远是指导我前行的明灯! 在我做论文的过程中,师兄李鹏山也给予了我无私的帮助。本研究和师兄的毕业论一脉相承,大部分基础数据都可以共享,为本研究提供了保障。在此深表感谢! 特别要感谢陈春福老师、罗艳菊老师在工作科研方面给予我的许多指导和帮助,让我对旅游行业以及该领域的研究有了更深入的了解,也为我从事旅游方面的工作积累了重要的人脉资源。同时,更要衷心感谢毕华研究员、赵志忠研究员、赵从举副教授、袁建平副教授、余龙师高工等老师在三年读研生涯给我的教育指导;感谢海南航空国旅的文志强副总经理,以及陈灿、高建、苟卫国等海南旅游界前辈对我的帮助和提携。 此外,三年以来,和王瑞强、王军广、张忠伟、刘志伟、肖智几位同学一起在海师大留下了许多珍贵的记忆。在做毕业论文中,还得到王瑞强、王军广同学的大力帮助……还有,需要感谢默默支持我的家里人,还有所有关心帮助过我的朋友,谢谢! 最后,分别在即,仅以一首藏头诗送给各位同学,希望大家能有一个美好的明天: 张酒道别千杯少,明月为君鹏程照。 湖海四方何日聚?不忘海师恩再造! 张明湖 2011年3月于海南师范大学

[①]资料来源:《海口年鉴-2009》 [②]资料来源:《海口年鉴-2009》 [③]数据来源:《海口年鉴-2009》

文章分类:

其他成果

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||